قراءة في روايتها، “رائحة الزمن العاري”[1]

مقدمة

الكتابة، والسرد منها بشكل خاص، تشكّل بالنسبة للكاتب ملاذا وخلاصا، خاصة عند شعوره بالانحدار إلى نهاية مرفوضة تؤرّقه. يلجأ الإنسان إلى الكتابة، عندما يكون مقهورا، سواء انفردت بقمعه سلطة ما، أو تعاونت على قمعه وقهره، سلطات رجعية مختلفة اتخذت من القمع سلاحا تقهر به معارضيها، بسادية ووحشية، لتضمن سلوكهم في المسار الذي تُحدّده أو بلوغهم النهاية التي ترسمها. والأمر يبدو ضربا من البديهة عندما يكون هذا الإنسان امرأة تعيش في مجتمع مركّب تُعاني فيه بشكل مزدوج إن لم يكن أكثر. لذا ليس غريبا أن تبحث المرأة، كامرأة وكإنسان، عن خلاصها في الكتابة. وعند توجّهها إلى الرواية تحديدا، ذلك يعني أدراكها للمساحات الورقيّة والنفسية والإبداعية الواسعة التي يُتيحها لها هذا اللون الأدبي الذي بدأ مؤخرا يأخذ دوره اللافت في أدبنا المحليّ، بعد أناحتلّ في العقود الأخيرة موقع الصدارة بين الألوان الأدبية المختلفة، في العالم العربي والعالم بأسره، حيث دحرت الروايةُ الشعرَ واحتلّت مكانه إن لم يكن مكانته أيضا.

تأتي هذه الدراسة لتتعرّض لحالة تؤكّد ما تقدّم، حيث أثبت السرد فاعليته والشعر تراجعه، إذ لم يُسعف الكاتبة / الشاعرة، هيام قبلان، أنّها بدأت مشوارها الأدبي كشاعرة، تركت فيه بصمتها الخاصة، بعد سبع مجموعات شعرية أصدرتها تباعا. ولكنّ تلك المجموعات، على ما يبدو، لم تحقّق لها الخلاص. قراءتي لهيام قبلان الشاعرة، قليلة جدا، لدرجة أنّها لا تفي بحاجة المتعة الأدبية، فما بالك بالحاجة إلى النقد الأدبي؟! ومع ذلك، أرى واثقا، أن سبع مجموعات شعرية، مهما تألّقت فيها الشاعرة، لم تكن كافية لإنقاذها، لأنّ الشعر، حبيبها الأول، خانها، ذلك لأنّ كل ما كتبته من قصائد لم يزد على أن وضعها أمام الحقيقة بجلائها ومرارتها، “خلاصك ليس في الشعر فابحثي عنه في مكان آخر، أو مع حبيب آخر أكثر إخلاصا وأقدر خلاصا”. الشاعرة فهمت الرسالة ولم تتوانَ، فنفضت عنها حبيبها الأول، الشعر، وارتمت في أحضان مخلّصها: الرواية. ذلك أمر أتفهّمه ولا يشكّل أية مفاجأة بالنسبة لي، لأنّي أعتقد أنّ لمح الشعر وكثافة مفرداته لم يتركا للشاعرة المساحة الكافية للبوح، بينما وعدتها الرواية بلانهائية المساحة، وبإمكانات لا محدودة من الحفر أكثر وأعمق في طبقات النفس واللاشعور لتنفث الكثير مما بقي مدفونا في طيات لاوعيها، ولتبوح بمكنونات نفسها وخباياها التي عجز الشعر عن بلوغها وكشفها. والكاتبة لا تخفي ذلك العجز، حين تطرح في روايتها تساؤلا إنكاريا فيه إشارة إلى تزعزع مكانة الشعر في نفسها وشكّها بقدرته على توفير الخلاص لها، إذ تقول في روايتها: “هل الحبّ للحبيب الأول كما يقول الشعراء؟!” (ص 29). وتتساءل في مكان آخر: “هل للشّعر الّذي يُغنّى على شوارع القهر طعم الأرق والغربة؟” (ص 167).

الشاعرة والكاتبة، هيام قبلان، مبدعة رواية “رائحة الزمن العاري”، هي كاتبة عربية فلسطينية، أعتقد أنّها عن قصد لم تُشر في روايتها، إلّا بالتلميح الذكيّ، إلى انتمائها للطائفة العربية الدرزية التي تعيش في إسرائيل، وذلك تأكيدا لعروبتها وعروبة طائفتها معا، تلك الحقيقة التي عجزت المؤسسة الصهيونية الحاكمة في إسرائيل عن دثرها، رغم كل محاولاتها طيلة عقود وجودها، نَزْعَ تلك الطائفة من جذورها العربية. لذلك تأتي رواية هيام قبلان، وإن لم يكن بالدرجة الأولى، صرخة فاجعة وفاضحة في وجه السلطة الإسرائيلية، وفي وجه ما تنتهجه من سياسات همجية ضد العرب، أصحاب الوطن الأصليين، وأهمّها: اغتصاب الأرض والتمييز العنصري وسياسة “فرّق تسد”.

ولكنّ هيام قبلان، التي تتماهى مع “هزار”، بطلة روايتها، قبل معاناتها من ظلم السلطة الإسرائيلية، وكغيرها من نساء مجتمعنا، عانت وما زالت تُعاني من ظلم مجتمعها العربي الأبوي الذكوري المتخلّف. ولذلك، فإذا كانت القضية الفلسطينية عامة، وقضية الإنسان العربي في إسرائيل بشكل خاص، تحتل مساحة بارزة في الرواية ومضامينها، فإنّ معاناة المرأة في المجتمع العربي وقمعها فيه كمجتمع أبوي ذكوري متخلّف، يحتلّان فيها المساحة الأوسع والأبرز. وتلك هي الصرخة الأقوى والأهمّ للرواية وكاتبتها، لأنّ هذه المعاناة هي الأسبق تاريخيا، وتأتي من المجتمع الذي تعيش فيه الكاتبة، وتُظلم فيه المرأة عامة، وتحديدا من ذوي القربى الذين يُفترض أن يكونوا حماية لها، لا أن يتعاونوا مع عدّوها وعدوّهم على قمعها. وبذلك تكون هيام قبلان شأنها شأن غيرها من الكتاب الفلسطينيين، الذين إمّا أن يكتبوا عن الهمّ الفلسطيني، فرديا كان أم جمعيا، وإمّا ألّا يستطيعوا تجاهله في أعمالهم مهما كانت أنواعها الأدبية ومهما تعدّدت مواضيعها.

من حيث الشكل والمضمون، تنتمي الرواية إلى ما يُسمّى بـ “الأدب النسوي” الذي ينعكس في الرواية بجوانبه المختلفة، مثل: مواجهة الثقافة الأبوية الذكورية، والرؤية الأنثوية للعالم، واحتفاء المرأة بجسدها خاصة وبالجسد عامة، من خلال علاقتها بالرجل أو المرأة. ولكنّ ذلك لا يخفي النزعة الإنسانية في الرواية، بل يُبرزها ويجعلها تطغى، خاصة عندما تتداخل وتتقاطع الهموم الفردية للكاتبة أو بطلة روايتها، بهموم الأنسان والوطن. ومن حيث الشكل فقط، لجأت الكاتبة في روايتها إلى الكثير من ملامح الشكل السيري، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من الاستفادة من التجريب، ومن الراوي العليم (كليّ المعرفة)، لتبعد عنها شبهة السيرة الذاتية، رغم ما في الرواية من تداخل بين صوت الراوي العليم وصوت “الأنا” الراوي والمروي عنه. تستعين الكاتبة أيضا بتقنيّات تيار الوعي التي تساهم في إبعاد الشبهة المذكورة، وتمكّن الكاتبة في الوقت ذاته من أن تجوب الأزمنة داخل الرواية بسهولة أكبر رغم صعوبة تداخلها وتقاطعها، وتمكّنها أيضا من الغوص بشكل أعمق في طبقات اللاشعور. يُؤكّد ذلك، توظيف الكاتبة لتقنيتي الاسترجاع والمونولوج المباشر وغير المباشر.

“رائحة الزمن العاري”، هي طرح جريء جدا لقضية المرأة العربية في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي هو امتداد للمجتمع الفلسطيني والعربي عامة. وهي تجسيد لمعاناتها المزدوجة: الأولى، كامرأة تعيش في مجتمع عربي أبوي ذكوري متخلّف، ما زال يرى في المرأة جارية الرجل ولعبته، يقمعها ويهمّش دورها متى شاء، جاهلا أحيانا ومتجاهلا أحيانا أخرى، أنّ حريّته لن تتحقّق ما لم تتحقّق حرية المرأة. والأخرى، معاناتها كإنسان عربي يعيش في إسرائيل، تعمل السلطة السياسية على خنقه وهضم حقوقه. والمرأة العربية في هذا المجال، لا تختلف عن الرجل العربي، الذي تطالبه الكاتبة أن يعي كلا الحقيقتين.

قرأت الرواية فوجدتها تستحقّ الاهتمام والنقد الجادّ، أكثر مما حظيت به حتى الآن، رغم أنّها ليست كما ادعى أحد نقّادها، ترقى إلى “مصاف الأدب العالمي الرفيع”، الأمر الذي أيقظ نرجسية هيام قبلان وجعلها تكرّر قوله في أحد اللقاءات معها. من الممكن أحيانا، أن أتفهّم نرجسية المبدع، ولكن، من الصعب أن أتفهّم سذاجته. والحقيقة أنّني لم أتوقّع من مبدعة الرواية أن تكون بهذه السذاجة مهما أطربها الثناء. ولكنّ موقفي هذا، من سذاجة الكاتبة ونرجسيتها، لا يُشكّل طعنا بقيمة الرواية وتميّزها، إذ من حيث الشكل استطاعت قبلان أن تقدّم ما أثبت قدرتها في أكثر مجالات السرد تعقيدا، الرواية. ومن حيث المضمون، صحيح أنّه على مستوى الأدب النسوي العربي عامة لم تقدم هيام قبلان جديدا، فقد سبقتها إلى ذلك الكثيرات، ولكن على مستوى الأدب النسوي الفلسطيني، وخاصة داخل الخط الأخضر، فقد انطلقت قبلان من موقعها الاجتماعي والجغرافي، وعالجت بجرأة غير متوقّعة وغير مسبوقة، قضيتين، لكل منهما حساسيتها الخاصة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد: الأولى، قضية المرأة عامة في المجتمع العربي في إسرائيل وارتباطها بالهمّ الوطني، والثانية، قضيتها الخاصة التي تنحصر في موقع اجتماعي له خصوصيته داخل المجتمع العربي في إسرائيل، هو مجتمع الطائفة العربية الدرزية التي تتميّز بكونها محافظة أكثر من غيرها من شرائح المجتمع العربي.

قرأت الرواية بعد صدورها بطبعتها الثانية، (2012). ربما كان هذا التأخّر في القراءة ذا فائدة، إذ مكّنني من قراءة ما كُتب حولها من أعمال نقدية بعد صدورها الأول، (2010)، فوجدت أكثره يستبدّ به الحماس العاطفي (قدّمت نموذجا لذلك)، رغم ما فيه من جودة أحيانا، ووجدت بعضا منه جادّا وموضوعيا، إلّا أنّ أيّا من تلك الأعمال لم يُفسح للرواية المساحة الكافية لتفكيكها وسبر أغوارها شكلا ومضمونا، وليكشف عمّا فيها من مضامين قصدتها الكاتبة وعبّرت عنها بلغة مباشرة أو غير مباشرة، وما في بنائها من مواطن الضعف والقوة. تطمح هذه الدراسة إلى أن تسدّ بعضا من ذلك النقص.

مضمون الرواية

في حديث لها حول روايتها، تقدّم الكاتبة قضية الوطن على قضية المرأة، إذ تقول هيام قبلان في مقابلة معها: “إنّ الرواية بحدّ ذاتها (تقصد روايتها “رائحة الزمن العاري”) تعتبر تحدّيا كبيرا لكل من احترف العمالة والفساد ضد الوطن، فهي تتحدث عن القضية الفلسطينية، وعن معاناة المرأة داخل مجتمع ذكوري لا يزال ينظر نظرة دونية للأرملة والمطلقة”.[2]وأنا أتّفق معها في مضمون حديثها، ولكنّي أرفض الترتيب الذي أشارت إليه، إذ أرى أنّ تقديم القضية السياسية أو قضية الوطن على قضية المرأة، في اللقاء المذكور، هو نوع من الدعاية للرواية، كان يجب على الكاتبة أن ترفضه، أولا، لتترك روايتها تسوّق نفسها بنفسها، وقد فعلت الرواية ذلك بشكل ملموس، والدليل هو صدورها في طبعة ثانية. وثانيا والأهمّ، هو أنّ الدافع الأساس لكتابة الرواية كان قضية المرأة وليس قضية الوطن. قضية المرأة الخاصة والعامة، أو الفردية والجمعية، كانت هي الإثارة، ومن خلالها فقط، تكشّف التماهي بين قمع المرأة واغتصاب حقوقها، وبين اغتصاب الوطن الذي تمّ بمشاركة بعض أبنائه، الذين قمعوا المرأة أولا ثم تحوّلوا إلى عملاء وسماسرة، وظّفوا عمالتهم على حساب الوطن لتحقيق مآربهم الشخصية. تقول البطلة بعد موت أختها “دلال”: “لم ترحمك ألسنة اللهب في القرية، فهل استشهادك في سبيل انسانِكِ وكيانك كان شهادة؟ لو أنّ موتك كان في سبيل الوطن، لنثروا على قبرك الورود، وكللوك بأوراق الغار، وتوّجوك أوسمة البطولة مثل أيّ “شهيدة” (أي سيتظاهرون نفاقا بحبّ الوطن)! وهل بقي خيتاه وطن (والقصد، قد باعه هؤلاء العملاء والسماسرة المنافقون)؟” (ص 30). وتقول: “أنت يا دلال غدوت رقما بين أرقام النساء التي اغتيلت حيّة، وكما اغتيلت وصودرت آلاف الدونمات من أراضي القرية بدم بارد (ص 32). وتعني بذلك مصادرة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لما تبقّى من أراضي القرى العربية بما في ذلك أراضي قرى الطائفة العربية الدرزية التي لم يسعفها أنّ أبناءها يخدمون في الجيش الإسرائيلي. في العبارتين السابقتين، ذكرت البطلة اغتيال أختها الاجتماعي أولا. وهي إشارة واضحة إلى تقديم قضية المرأة على قضية الوطن في الرواية، وإشارة إلى أنّ قمع المرأة سابق، وأنّ إهمالها سبب من أسباب إهمال الوطن، وأنّ الرجل الذي يُفرّط بالمرأة يُفرّط بالوطن. ومهما يكن من أمر، فإنّ ذلك يظلّ همّا جمعيا يُؤرّق كل فلسطيني، فكما أسلفت، لم يستطع معظم الكتّاب الفلسطينيين تجاهله، مهما كان نوع كتابتهم وموضوعها. ولكن، هل يقف الأمر في الرواية عند هذين الموضوعين المختزليْن بتلك العبارة التي ذكرتها الكاتبة؟ لا شكّ أنّهما الموضوعان الرئيسان اللذان تدور حولهما أحداث الرواية، ولكنّ طيّات الرواية تحمل الكثير مما يجدر الالتفات إليه، وضرورة تفكيك عناصره، شكلا ومضمونا، لكشف دلالاته، ولتتضح لنا الصورة أكثر بعد تفكيك الرواية وإعادة بنائها.

قمع المرأة، التاريخي والراهن

ليست الرواية، التي بين أيدينا، صرخة ضدّ قمع المرأة الأرملة أو المطلّقة فقط، كما ذهبت الكاتبة وبعض قرّاء الرواية أو نقّادها، وإن كانت هذه الشريحة من النساء بارزة فيها. ولكنّها صرخة ضدّ قمع المرأة عامة، المرأة الضحيّة في أيّ مجتمع أبوي ذكوري متخلّف، وبشكل خاص في المجتمع الذكوري العربي الذي يقمع المرأة قبل كونها مطلّقة أو أرملة، وبعده أيضا، أي ليس شرطا أن تكون كذلك. قمع المرأة في مجتمعنا، كأرملة أو مطلّقة، هو استمرار لقمعها منذ كانت، وإن كنّا لا نستطيع أن ننكر أنّ المجتمع الذكوري يفتح عينيه بشكل أوسع على المرأة الأرملة أو المطلّقة، خاصة عندما تكون شابة. من جهة لأنّ وضعها الاجتماعي الجديد يُبرز مفاتنها الجنسية التي كانت محمية برجل شرعي خرج من حياتها بالطلاق أو الموت، فأصبحت في نظر المجتمع مشاعا يفتح شهيّة الطامعين بها. ومن جهة أخرى، الوضع الجديد يفتح عيني المجتمع على المرأة، تخوّفا من تجربتها في الحياة وتراكم خبراتها ومعرفتها بحاجاتها الجسدية والنفسية، وبحقوقها أيضا، ما يجعلها في كثير من الأحيان أقوى في سعيها لتحقيق تلك الحقوق، وأقدر على مواجهة المجتمع في نضالها من أجل حريّتها. ومن جهة ثالثة، لأنّ ما تقدّم يُشكّل خطورة على المجتمع كمجتمع ذكوري يُهيمن عليه الرجل الذي تتهدّد هيمنته، فكلما زادت معرفة المرأة وخبرتها في الحياة وقوتها وقدرتها على المواجهة، زاد تهديدها لهيمنة الرجل. وذلك يدفعه إلى زيادة القمع، أضعافا مضاعفة أحيانا، وإلى تطوير وسائله التي تخرج عن تقليديّتها، خاصة عند دخول عناصر جديدة أو غير متوقّعة في صلب شبكة العلاقات المتعارف عليها في المجتمع الذكوري. من هذه العناصر مثلا، السلطة السياسية التي لها طابعها الخاص في إسرائيل، فهي تدّعي الحرية والديمقراطية، ولكنّها تبذل الجهود المتواصلة لتُبقي على الوضع القائم في المجتمع العربي، الوضع الذي يكرّس الفرقة والتخلّف في المجتمع ويضمن للسلطة استمرار تناحره وهيمنتها.

ولتأكيد شمولية القمع ضدّ المرأة، واستمراره من مولدها حتى موتها، لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ بعض الشخصيات النسائية في الرواية، هي شخصيات دخلت سريعا حياة البطلة لتطرح فكرة أو تؤدّى دورا يخدمها، ثم خرجت سريعا كما دخلت، أو هي شخصيات غير كاملة، وإنّما أجزاء لشخصية واحدة، هي شخصية البطلة، امتنعت الكاتبة عن جمعها لتتمكّن من أن تُعبّر في كل جزء عن فكرة أو مجموعة من أفكارها التي لا تتسع لها شخصية البطلة وحدها. وبالإضافة إلى ما تقدّم، استطاعت الكاتبة بذلك التجزيء، أن تُشير إلى قضيتيْن متناقضتين في مجتمعها: من جهة التشظّي الذي يُعاني منه المجتمع أفرادا وجماعات، نفسيّا واجتماعيا، ومن جهة أخرى حاجة المجتمع إلى التكامل الذي لا يُدرَك إلّا بانتشار الوعي الذي يضمن للمرأة حريّتها ودورها كشريك ينعم بالحرية والمساواة وتحمّل المسؤولية.

صحيح أنّ “هزار”، بطلة الرواية، تصلُح نموذجا للمرأة الأرملة، التي زادت محاولات قمعها وتشعّبت أشكاله، ولكنّ القمع نفسه لم يبدأ في هذه المرحلة من حياتها. لقد بدأ القمع منذ زمن بعيد، منذ طفولتها المتمثّلة بطفولة “منية”، أختها الصغيرة، التي “لم تُتمّ عامها الأول، فقد قتلتها الحمّى اللعينة” (ص 151). والحقيقة أنّ موتها لم يكن طبيعيا بسبب المرض فقط، فقد اجتمع عليها المرض والتخلّف وظلم المجتمع، “فقتلوها بتداول عاداتهم البالية في التداوي والشعوذة” (ص 170)، ما يُشير إلى إهمال المجتمع للمرأة، ولامبالاته بموت طفلة لا قيمة لها، من المفضّل التخلّص من تهديدها للمجتمع بكونها مشروع عارٍ قادم. وفي ذلك إشارة إلى وعي الكاتبة لتاريخية القمع في المجتمع العربي. وعادة وأد البنات الجاهلية تشهد بذلك. وفيه إشارة كذلك إلى وعيها باستمرارية القمع في مجتمعنا كمجتمع أبوي ذكوري منذ طفولته التي يأبى أن يُغادرها.

وقد تواصل القمع في مرحلة الصبا، وقبل الزواج، في صبا البطلة المتمثل بصبا أختها “دلال” التي تناولت السمّ لأنّها رفضت أن “تبيع نفسها لمن لا تهواه” (ص 28). فقد شكّك المجتمع بعذريتها واتّهمها بالحمل قبل الزواج، “لم يتحرّك في رحمك جنين كما ادّعوا” (ص 30)، فانتحرت قسرا. و”هزار” نفسها، أختار لها أبوها زوجا، ضاربا بعرض الحائط حقّها في الاختيار؟ إذن، “هزار” التي تحمل أفكار الكاتبة ومن هنّ على شاكلتها وتمثّلهن بخصوصية الأحداث، وتمثّل المرأة عامة بشمولية القمع، “هزار” تلك، هي امرأة مقموعة منذ طفولتها، وشخصيتها في الرواية هي امتداد للشخصيّتين المذكورتين، كما هي مرحلة الطلاق وغيرها، امتداد لمراحل سابقة: الطفولة والصبا والشباب قبل الزواج، ومرحلة الزواج، كلها مراحل تسبق الطلاق أو موت الزوج، في حين يظلّ المجتمع هو المجتمع ذاته في كل تلك المراحل. تقول “هزار” بعد موت “دلال”، أختها التي انتحرت: “لكنّكِ رحلتِ، وصرْخَتُكِ الصّامتة ما تزال ترنُّ في مسامع وجداني، ترافقني إلىمضجعي، تلازمني وتحثّني: لا تستسلمي يا هزار“ (ص 32). ألا يدلّ ذلك على أنّ خلق شخصية “هزار” كان امتدادا لأختيها، وظلمها كان امتدادا أيضا، وأنّ خلق شخصية “هزار” وبقاءها جاء من أجل التمرّد الذي هو الدعوة الأولى والمركزية للرواية؟

اختيار الكاتبة لكون “هزار”، بطلة روايتها، أرملة وليست مطلقة، أمر له دلالات خطيرة. فالكاتبة تعبّر بذلك عن قسوة المعاناة التي تعيشها المرأة وعمق صراعها الداخلي في البحث عن سُبل خلاصها: هل تقف المرأة مكتوفة اليدين وتضع مصيرها في كفّ القدر وخلاصها بيد الموت، مثلا، موت “منية” وموت زوجها، ذلك الموت الذي يوظّفه القدر في صالحنا أحيانا، وضدّنا غالبا؟ أم تستدعي هي الموت لخلاصها؟ فإذا استدعت الموت وقتلت رجلها، مصدر القمع، فلن تستطيع قتل المجتمع كله، وستكون بذلك قد فقدت إنسانيتها التي تناضل من أجلها، وإذا استدعت الموت وقتلت نفسها، انتحرت، كما فعلت “دلال”، ستكون بذلك قد انسحبت إلى داخلها، وسلّمت بضعفها وعجزها عن المواجهة. وهي إن ضمنت بذلك خلاصها الفردي، فسيكون خلاصا في منتهى السلبية، ولن تضمن به خلاصها الجمعي، بل ستُساهم في إبعاد فرصه. وهذا ما لا تريده الكاتبة التي وظّفت القدر بشكل محدود في موت زوج “هزار” بحادث طرق وموت أختها الصغيرة بالمرض، ووظّفت كذلك الموت انتحارا من خلال شخصية أختها “دلال”، لتعبّر عن جانب من أيديولوجيّتها الرافضة لخلاص المرأة بواسطة الموت أيّا كان شكله. ترفض الكاتبة انتظار القدر أو الانتحار كوسيلة للخلاص، ولذلك ضحّت بـ “منية” الطفلة و”دلال” الصبية، وأبقت على “هزار” المتزوّجة المجرّبة لترفض ذلك المصير وتتمرّد. تمرّد “هزار” هو تعبير عن جانب آخر من أيديولوجية الكاتبة التي تُؤمن بأنّ تمرّد المرأة على المجتمع وقيوده، هو طريق خلاصها الوحيد. وقد وجد تمرّد “هزار” تجاوبا من بنات جنسها، من جارتها “أم فراس”، التي كانت تحمل بذور التمرّد وتحميها، ولكنّها لا تبذرها وتنمّيها. فقد كانت تتصرّف بحرية: تسافر وتعمل وتتمتّع وتحمل هاتفا نقّالا، تتصرّف كما لو كان “لا رقيب على تصرّفاتها” (ص 78)، ولكنّها تخشى المواجهة وتتجنّبها. وبما أنّ اهتمامات الكاتبة أوسع من الاهتمامات الشخصية لشخصيات روايتها، لذلك طورّت شخصيتي “هزار” و”أم فراس” بحيث تتجاوز بهما الهمّ الفردي إلى الجمعي، أولا، في تشجيع “أم فراس” لـ “هزار” وتجاوبها مع حاجاتها النفسية والجسدية إلى أبعد الحدود، وذلك في لقائهما الجسدي الذي عكس حاجاتهما المشتركة وتعاونهما على قضائها. وثانيا، في تربية “هزار” لابنتها “سمر” وإرسالها إلى الجامعة حماية للحاضر وضمانا للمستقبل الذي يُمثل مستقبل المرأة عامة. هذا ما يشغل فكر الكاتبة وما تناضل وتتمرّد من أجله. ما ترنو إليه الكاتبة يهتمّ بحاجات المرأة الشخصية، ولكنّه يتعدّاها أيضا إلى همومها الجمعية، إلى تحرّرها الجمعي الذي هو شرط لتحرّر الوطن.

من هنا، وعلى امتداد الرواية، رأينا البطلة، “هزار”، تلعب أدوارا مختلفة يكمّل بعضها بعضا، معبّرة بها عن أفكار الكاتبة. فهي المرأة العاشقة المقموعة قبل الزواج، فقد أحبّت “نبيل” ولكنّها بسبب القمع، عجزت عن الدفاع عن حبّها والزواج ممن أحبّت. ولكنّ في الوقت نفسه، عجز القمع هو الآخر عن انتزاع العشق من قلبها قبل الزواج وبعده. بعد ذلك يأتي دور المرأة المتزوّجة قسرا من زوج لا تريده، هو “كريم” ابن عمّها، الذي فرضه عليها والدها الذي يتعامل مع زوجته كنعجة. ثم يموت “كريم” لتبدأ “هزار” مرحلة جديدة تلعب فيها دور الأرملة التي، من جهة يراقبها الأخ العميل ويُحصي عليها حركاتها ليمنعها من الانزلاق، متناسيا عار عمالته، كأنْ لا عار في المجتمع إلّا عار المرأة. ومن جهة أخرى يطمع بمفاتنها الطامعون: “الجَنّان”، و”أدهم”، وعمّها، وآخرون كثر، إذ تقول: “نهدايَ فقدا الشّهوة وفتنةَ الحلم، حين امتدّت أوّل يَدٍ لتقطفهُما، ثمّ تلتها يدٌ أخرى وأيادٍ أخريات تحبّ العبث بـ “لعبة النّهودِ”، وما أن تمتدّ يدٌ لتفكّ أزرارَ ثوبي، حتّى تتساقط المسافات بين العُنق والإبط!” (ص 136). ويتوّج هذه الأدوار دور المرأة المتمرّدة على المجتمع بشخصياته الذكورية السالف ذكرها، التي اجتمعت وتحالفت على ظلم المرأة وقمعها. تقول: “كريم، نزار، والدي، خالي، كما صادرَ الوَقت أرضي صادَرْتُم الكَرامَة، وتَعاونْتُم في بيعِ الأراضي، يا سَماسِرة الزّمن في تهجير شباب المستقبل!” (ص 57). تحالفُ تلك الشخصيات يُبيّن أن المجتمع الأبوي الذكوري هو نظام اجتماعي كامل يعمل ضدّ المرأة مستغلا كل الوسائل المتاحة له. وهي بدورها، تتمرّد لتعرّي المجتمع وتفضحه، أو تنتقم منه، أو كليهما معا.

“كريم”، الزوج، يتحالف ويتآمر مع الأب. “كم كرهتْ (هزار) تلك البدلة (بدلة كريم) التي تآمرت مع شاربي والدها على جلد أحاسيسها” (ص 27). ففي حين تبرز “شوارب الوالد” كرمز للسلطة الأبوية والذكورية المهيمنة على المجتمع، تبرز “بدلة الزوج” رمزا للوسائل المتاحة، فهي إحدى الوسائل التي أتاحها واقع كون الزوج مجنّدا في الجيش الإسرائيلي، حيث تصبح “البدلة” رمزا للسلطة بشكل عام. بما أنّ البدلة هي بدلة عسكرية فإنّ لها دلالة أخرى تتعلّق بالسلطة السياسية والقضية الوطنية، ولكنّها موضوع حديث لاحق.

المجتمع الذكوري بوسائله المتاحة، يقمع المرأة، ويكشف نظرته الدونية لها، وتهميشه لدورها، وتكريسه لجسدها كمخلوق تنحصر روحه وقيمته بمدى قدرته على إمتاع الرجل، لا كجسد فيه روح إنسان وله حرمته واحتياجاته. فقد “كان (الزوج، كريم) يهطل شهوته عليها، ويمارس حقّه في جسدها دون اهتمام ببرودة جسدها، وبأسنانها المتلاصقة وعينيها المشدودتيْن بسقف الغرفة” (ص 80). ومن هنا، كان لا بدّ للكاتبة، المتمرّدة هي أيضا، أن تستعين بالموت، لخلاصها أو خلاص بطلة روايتها، لا من الزوج كشخص، وإنّما من الفكر الذكوري الرجعي الذي يُمثّله، الفكر الذي يُكرّس دونية المرأة ويُهمّش دورها ويقتل إحساسها بأنوثتها. وبما أنّ كل نهاية هي بداية، فإنّ موت الزوج يعني بداية مرحلة جديدة في حياتها، اختارت فيها التمرّد طريقا لخلاص سيأتي ذكره.

الأب هو رمز السيطرة والقمع في المجتمع الأبوي منذ ولادة المجتمع، وحتى اليوم. وعلى مستوى الرواية، فقد مارس الأب سيطرته وقمعه على “هزار”، ابنته، منذ ولادتها إلى ما بعد وفاته. تقول: “رميتُ وصيّتك حينما هبّت الريح” (ص 26)، فقد ظلّت “هزار” وفيّة لوصايا أبيها، لم تتحرّر منها بعد موته إلّا بتحرّرها من زوجها الذي قسره عليها وقسرها عليه.

لم يكن هذا هو الجانب الوحيد المظلم في شخصية الأب، كان هنالك جانب مظلم آخر غير السيطرة والقمع المقصوريْن على أهل البيت (المجتمع) عامة، وعلى نسائه بشكل خاص. ذلك الجانب هو احتراف العمالة للسلطة التي اغتصبت الأرض والوطن. ولكنّ هذا الجانب هو موضوع حديث لاحق أيضا، أذكره هنا لأبيّن أنّ السلطة الاجتماعية المسيطرة القامعة في مجتمعنا، تتحوّل إلى مجرّد جسم هشّ مسيطَر عليه ومقموع خارجه، إذ لا يحترف العمالة لعدوه إلّا إنسان ضعيف النفس أسقطه ضعفه بغضّ النظر عن شكل هذا الضعف ونوعه. ولكنّ ما يهمّنا هنا هو تمرّد الأنثى على الجانب المظلم الأول، سلطة الأب (المجتمع)، الذي بغيره لا يمكنها التمرّد على الثاني، العمالة وبيع الوطن. فقد تمرّدت “هزار” أولا على الأب ووصاياه وتعليماته، الأب الذي “يقيم عليها حصارا يوميا … وإقامة جبرية أبدية، مؤطّرا إيّاها بدور ربة البيت، تربي الأطفال وتطيع زوجها، ولا تتكلّم إلّا حين يلزم سماعها” (ص 25). تمرّدت ضاربة بعرض الحائط “القيل والقال وثرثرة نساء القرية (التي) اتّهمتها بالجحود، وعيون أهل القرية (التي) لم ترحمها”، ولسان حال المجتمع يفجّر في مسمعها قنبلته: “من لا تبقى على ذكرى زوجها، تُدعى امرأة دنيّة” (ص 25). لكنّ تلك القنبلة لم تعد في مسمع “هزار” سوى قنبلة صوتية، تمرّدت عليها وعلى “كل الوصايا التي فرضها رجل الغاب” (ن. م.)، الذي حين أطلّ عليها بصورة والدها، “بشاربيه الكثيفين، وبقامته الضخمة الرابضة على أنفاسها” (ن. م.)، خاطبته بلطف قتلته مرارة السخرية وغمرته صرامة التمرّد: “عذرا أبي … رميتُ وصيّتك حينما هبّت الريح” (ص 26). الريح هنا هي ريح الوعي والتمرّد. فق تمرّدت “هزار” جسدا وروحا على المجتمع القامع وقيمه وأعرافه البالية إذ تقول: “لم يعد جسدي ملك أحد … إنه ملك النشوة … ملك المعرفة والحياة” (ن. م.).

ولأنّ الأب لا يمثّل شخصا معيّنا، بل فكرا ومجتمعا، يأتي بعده الابن، “نزار”، ليُشكّل امتدادا لشخصيته وللفكر الذي يمثّله، فكما تقول “هزار”: “منذ ولادته حصل على كل شيء، وبعد وفاة والدي استولى على كل شيء” (ص 39)، ما يعني أنّه سيلعب الدور نفسه، ويحمل الشخصية نفسها، ذات الجانبين المظلمين: القمع والعمالة. على مستوى المرأة، يمارس “نزار” القمع ضدّ أخته “هزار” التي تعتبره “السبب في رحيل دلال” (ص 37)، أختها التي انتحرت قسرا. يراقبها ويحاصرها ويقتحم خصوصيّتها ويُحاول تقييد تحرّكاتها، ويسخر من حبيبها “نبيل” وعلاقتها به، ويلمّح إلى تشريده من الوطن بعد عودته إليه، ويرفض تربيتها لابنتها، “سمر”، الطالبة الجامعية التي تسمح لها بالمبيت خارج البيت، والاختلاط بزملائها، خاصة الذكور، الذين يتجسّس عليهم ويعمل على توريطهم لأبعادهم عن الجامعة وعنها. وعلى مستوى الوطن فهو يمارس العمالة ضد أبناء شعبه، كما سيأتي لاحقا.

في الفقرة التالية، بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى، تظهر شخصية “نزار” بجانبيها المظلمين:

“نزار” الّذي اعتاد أن يطيلَ غيبتهُ، عادَ لِيعلِنَ ناقوسَ الخَطَرْ، ويدقَّ حنجرة السّاعات بغضبهِ المتطاير شرَرًا من عينيه، ودون أن يقرع الباب، دفعَهُ بقوّة، متوجّهًا إلى غرفة الاستقبال، مزمجرًا في وجه “هزار”:

– ما بالُكَ … أجُننتَ؟

– كيف تسمحين لـ “سمر” بالمبيت خارج البيت؟ ومُنْذُ متى تتجوّلين حضرتُكِ حتّى مغيب الشّمس؟!

اشتعلت النّيران داخلها، وبانَ الغضبُ على ملامح وجهها، لكنّها بادرتْهُ بالأعذار (الاعتذار) قائلة:

– مِن حقّ “سَمر” في الجامعة … وسَفرُها لا يتعدّى يوميْن وتعود، ثمّ إنّ هذه رحلة نهاية السّنة الدّراسيّة، وصديقاتها معها وليست لوحدها!

– وماذا عنكِ أنتِ السّيّدة المُكرَّمة … صاحِبة الرّزانة والعِفّة والطّهارة … أيخلو لكِ الجوّ؟!

– ماذا عنّي؟ كأنّي بكَ تهزأ بي وبوقاري.

نظر “نزار” للّوحة المعلّقة على الحائط، والّتي تستنهض في داخلهِ الطّفل الصّغير الشّرّير ويثور:

– لن تتجوّلي بلوحاتكِ بعد الآن، ولن أدعكِ تسافرين للمدينة وحدكِ … أفهمتِ؟

– هل تُنصّب نفسك وصيًّا عليّ الآن؟ منذ متى وأنت تهتمّ بي وبابنتي “سمر”؟

– أنتِ لا تسمعين ما أسمعهُ، وتريدين لنا الفضيحة مع السّيّد “نبيل” هذا؟ الفارس العائد من بلاد الغربة محتاج لحنانِكِ؟ (ص 115).

الضربة التي لا تقصم ظهرك تقوّيك. ضربتان قاسيتان تلقتهما “هزار” من مجتمعها المتمثّل بأبيها وأخيها: الأولى، الظلم بما فيه من قمع وهيمنة يسلبان المرأة كيانها كإنسان وكأنثى. وقد أسلمها ذلك الظلم إلى حالة مرعبة من الضياع والاغتراب. والضربة الثانية التي زادت ضياعها واغترابها عمقا، هي عدم اكتفاء الأب والأخ بتطبيق فكرهما الذكوري المتخلّف عليها، إذ سقطا في مستنقع السمسرة والعمالة. ورغم قسوة الضربتين لم تستسلم “هزار”، بل قاومت وتمرّدت. وبرزت قوّتها ليس في تمرّدها على الأب والأخ وما يمثّلانه من تخلّف الفكر الرجعي وحقارة النفس العميلة فحسب، وإنما في مجابهتها لكل الرجال الطامعين الذين يتعاملون معها كجسد خُلق لإمتاعهم وتلبية شهواتهم.

الأرملة والمطلّقة، فريسة المجتمع الذكوري وضحيّته

“هزار”، بطلة الرواية، ومن ورائها الكاتبة، قاومت مجتمعها الذكوري متمثّلا بالطامعين بجسد المرأة الذي يصبح مشاعا في عرفهم عندما ينكبها الطلاق أو الموت. لا يُصرّح الرجال بذلك المتعارف عليه بينهم، لأنّ كلّا منهم يحلّل ذلك الجسد لنفسه ويحرّمه على غيره. يُمثل هؤلاء في الرواية، ثلاث شخصيات هي: “الجَنّان” و”أدهم” والعمّ (عمّ هزار). بالإضافة إلى الطمع بجسد “هزار”، تحمل كلّ شخصية من زاويتها وبطريقتها الخاصة، دلالات أخرى تعبّر عن مكنونات صدر الكاتبة وبطلتها، أو عن بعض أمراض المجتمع.

في قصة البطلة مع “الجَنّان”، التي أعتقد كما سأبيّن لاحقا، أنّها مستوحاة من رواية د. هـ. لورانس، “عشيق الليدي تشاترلي”،[3] تُهيّئ الكاتبة لبطلتها ولـ “الجنّان” كل ظروف الاغتصاب، ولكنها تُفشل تلك المحاولة قبل لحظة انهيار البطلة واستسلامها، لتعبّر بذلك عن بعض أفكارها.

البطلة، “هزار”، التي لم يمسسها رجل بعد موت زوجها، هي أرملة شابة يتحرّق جسدها شوقا وشهوة إلى رجل. فهي “منذ رحيل كريم، لم تُشرّع نوافذ أنوثتها لنسيم رجولة، … لم يرتعش جسدها، ولم يمسسه رجل بعد كريم” (ص 35). الكاتبة لا تبيّن لنا كيف تسلّل “الجَنّان” أثناء دخوله (هجومه) إلى إحدى أكثر زوايا البيت حرمة بعد غرفة النوم، “الحمّام”، ولا أثناء خروجه (هروبه) منه. ولكنّها تُعْلمنا أنّ بطلة الرواية قد “استدعته للاعتناء بالحديقة (حديقة منزلها) منذ عامين” (ن. م.)، الأمر الذي يعني أنّه كانت لديه المدّة الكافية للتعرّف على البيت وأهله، وعلى أسراره الجغرافية وغير الجغرافية. ثمة تساؤلات يُثيرها تصرّف الكاتبة والبطلة: كيف لأرملة شابة أو لامرأة بشكل عام، حتى لو لم تأخذ وضعها الاجتماعي بعين الاعتبار، أن تستعين برجل لا تعرفه وتدعوه لكل هذا الاقتراب من خصوصيّتها، ولم يكن التمرّد أو التحرّش بالمجتمع هو الدافع؟ والأغرب من ذلك أنّها لم تلاحظ خلال عامين ما إذا كان ذلك الذي يعتني بحديقة بيتها لا يطمع بالاعتناء بحديقة جسدها أيضا، مع أنّها أرملة، ولم تكن على توافق مع زوجها قبل موته؟ كيف لم يستوقفها خلال عامين أنّ في جسدها أو تصرّفاتها ما يستدعي فعلة “الجَنّان”؟ هل كانت أبواب البيت مشرّعة أثناء وجودها في “الحمام”؟ كيف لمثلها ألّا تُقفِل الأبواب إذا كانت، في وعيها أو لاوعيها، غير راغبة بما حدث؟ وهي تعرف أنّ “الجَنّان”، شاب قويّ الجسم يتمتع بكل مقوّمات الرجولة، بمعناها الذكوري على الأقلّ. ودوافعه إلى الاغتصاب، كما يُمكن لقارئ الرواية أن يستنتجها، اجتمعت في الظروف المهيّأة: (التربية) التي هيّأها له المجتمع الذكوري، مدعومة بالظروف التي هيّأتها له الكاتبة والبطلة معا، وبالفرصة التي زيّنت له شهوته أنّها واتته، بعد حين طال أم قصُر، من مكابدة الشهوة والتخطيط الأعمى والتربّص بالفريسة والانتظار المتوجّس القلق، ولكنّه، رغم تهيّؤ كل الظروف، فشل في تحقيق رغبته.

أسباب كثيرة دفعت الكاتبة إلى إفشال تلك المحاولة أو ذلك الهجوم. أهمّها ضرورة محافظة المرأة على كبريائها، وامتناعها عن منح جسدها بالقوة ولمن لا ترغب، حتى وإن كان جسدها يتأجّج شهوة. لذلك كبحت “هزار” جماح شهوتها ما استطاعت، قاومت واستنجدت ولم تستسلم، رغم أنّها “تحت وطأة جسده الشبابي المفتول فقدت أنفاسها، وخارت قواها الفتيّة في آتون غضبه الشرس” (ص 36). في تلك اللحظة من الضعف، كان ممكنا أن ينال “الجَنّان” منها، ويقضي وطره منها بسهولة رغم رفضها ودفاعها عن نفسها. تقول الرواية: “إنّها دافعت عن نفسها” (ص 35). العبارة نفسها تثير الإحساس بإنّ دفاعها لم يكن كافيا، عبّر عن ضعفها الجسدي والنفسي أمام قدرات “الجَنّان” الجسدية الهائلة. أصاب “الجَنان” نجاحا جزئيا، والعبارات التي تدلّ عليه: “بكفّيْه الغليظتيْن احتوى نهديْها يمتصّ العنّاب بشفتيْن نهمتيْن، وتناثرَت صرخةُ جسَدِها في فقاعات الصّابون!” (ص 25)، تُعبرّ عن ضعف البطلة ليس أمام قدرات “الجَنّان” فقط، وإنّما أمام حرمانها. هذا الأمر استدعى التدخّل السريع من الكاتبة التي قامت ببساطة متناهية، بذكاء فطري وبسرعة غير متوقّعة، بإنقاذ بطلتها قبل استسلامها، “بيد ابنة الجيران، حين امتدّت تقرع الباب بطفولية هاتفة: خالتي هزار … أريد أن أستلف قليلا من الطحين! … انسلّ الذئب من وكره خائفا … تسلّل هربا وهو يلهث” (ص 36). بذلك أفشلت الكاتبة محاولة الاغتصاب.

بواسطة إفشال المحاولة أيضا، عبّرت الكاتبة عن رفضها القاطع لمثل هذا النهج الوحشي في اقتحام عالم المرأة وخصوصيّتها، وكذلك عن رفضها لاستسلام المرأة له. وأرادت بذلك أيضا أن تضع حدّا للطامعين بجسد المرأة، الذين يتربّصون بها ويستغلّون ضعفها. وبتلك البساطة التي أنقذت بها الكاتبة بطلتها، أرادت ان تُحذّر المرأة عامة، من مدى هشاشة تلك العلاقات التي تقوم بسبب الشهوة والحرمان من غير أن تقترن بالحرية وعناق الروح. فهي تترك في نفسها جروحا لا تندمل. ومن جهة أخرى أرادت الكاتبة أن تنتقص من مكانة الرجل في مجتمعها، ذلك الرجل الذي، مهما كانت مكانته الاجتماعية والثقافية، يفقد وقاره وكرامته ويُشَلّ تفكيره ويسقط عقله بين رجليه كلما لمحت عيناه جسد أنثى. ولذلك جعلت منه الكاتبة مسخا، كما سأبيّن في حديثي عن اللغة.

تقدّم لنا الكاتبة نموذجا آخر من الطامعين بجسد المرأة يختلف عن سابقه. ذلك هو “أدهم” الرسام، أو الفنان المثقّف الذي نجح في استمالة “هزار” إليه من خلال ادّعاء الاهتمام بفنّها ولوحاتها. لقد منحته جسدها بعد تمنّع فأورثها جرحا نازفا، إذ تقول: “كيف لي نسيان الجرح مع أدهم، ونزفه لا زال ينتفض في الحنايا؟” (ص 74). لعلاقة “هزار” بـ “أدهم” دلالات كثيرة أهمّها: 1. حقّ المرأة بالحرية وبتلبية حاجاتها الجسدية متى تشاء مع من تراه يستحق ذلك. وقد فعلت “هزار” ذلك مع “أدهم” من منطلق “الإحساس بالحرية المحاصرة … بالمغامرة وربما التمرّد” (ص 84)، ما جعلها ترى في نفسها إنسانة جديدة تُقرّر: “نعم هذه هزار الجديدة، ولن أتردّد للقائك ثانية يا أدهم، فمن حقّي العيش بقيّة أيامي كما أريد” (ص 86). 2. الرجل الشرقي، بغضّ النظر عن مستواه الاجتماعي أو الثقافي، يفكّر باحتواء جسد المرأة وإشباع رغباته منه دون الالتفات إلى مشاعرها واحتياجاتها. يُؤكّد ذلك أنّ “أدهم”، بعد أن لم تُمكّنه “هزار” من جسدها في لقائهما الأول، لم يهتمّ بأنّها “لم تُبصر رسمته المغطاة بشرشف ورديّ، ولم يهمّه أن ترى اللوحة، إنّما كأيّ رجل أراد إشباع غريزته!” (ص 81). وقد تشاغل عنها أيضا، بعد قضاء وطره منها في لقاء تالٍ، ما يُشير إلى أنّ علاقته بها هي علاقة عابرة غير قابلة للحياة تنتهي فور تحقيق رغبته الجنسية. 3. الرجل الشرقي يرفض الاقتران بالمرأة التي تمنحه جسدها قبل الزواج، حتى لو حدث ذلك برغبتها ورغبته، يُؤكّد ذلك ظهور امرأة ثانية في حياته، ليس بالضرورة يرغب بالزواج منها، ولكنّ فكره الذكوري يُفضّلها على التي منحته جسدها. يُؤكّد ذلك، التعارفُ الذي رتّبه “أدهم” بينهما. تقول الرواية: “نفس الفتاة تتأبّط ذراعَهُ، ولميُدْهَش “أدهم” من وجود “هزار“، إنّما اقتربَ منها قائلاً: أهلا “هزار“ ... الرّسّامة“هزار“، وهذه خطيبتي” (ص 92). 4. ممارسة الجنس مع “أدهم” وقطع العلاقة معه، هما تعبير عن حرية المرأة لممارساتها واختياراتها. أمّا قطع العلاقة بالنسبة للكاتبة فهو تعبير عن رفض الكاتبة لمثل هذا النوع من الجنس الذي يرى في المرأة هدفا لإشباع رغبات الرجل. وهو أيضا تحذير للمرأة التي تغامر بمثل هذا النوع من العلاقات التي تترك آثارا سيئة، وتُخلّف جروحا نازفة لا تندمل، كما سبق وأشرت على لسان “هزار”.

وأخيرا “العمّ”، عمّ “هزار” الذي كان يلاحقها بنظراته قبل موت والدها، وتعهّد، كما تقول: “تعهَّد بشهامة الرّجل القرويّ “ابن البلد”، أن يكون وصيًّا عليَّ وعلى “سمر” مِن بَعدِهِ، أنا الأرملة الوحيدة في العائلة، والوصيّ الأوحدُ في العائلة، هو الوصيّ على الجسد والفكر!” (ص 134). هذه الشخصية تبدو امتدادا طبيعيا لشخصية الأب في سيطرتها، ولكنّها لم تقف عند ذلك الحدّ، بل تعدّته بما لا يقبله عقل ولا ضمير، وبما لا يحدث إلّا في عالم الحيوانات، إذ استغلّ العمّ وصايته ليتحرّش بـ “هزار” التي استبعدت قصده بادئ الأمر، إذ تقول: “وتحرُّشه بي مرّات عديدة … أبعدتُ وقتها عن تفكيري أنّه من الممكن أن يكون تحرّشهُ مقصودًا، هو في السِّن أصغر من أبي بسنوات، لكنّه يبقى عمّي!” (ن. م.). ولكنّ شهوته الحيوانية أعمته عن قيم المجتمع التي تريد الكاتبة أن تُظهر هشاشتها أمام الوحش الذكوري الذي يتستّر بها. فقد افترس العمّ جسد “هزار”، ابنة أخيه التي تحرّمها عليه كل الأعراف الأرضية والسماوية، ولم يقم وزنا لخصوصية ذلك الجسد وحرمته. تقول: “حاولتُ أن أصرخ “آه”، حين عبثتْ يدُ عمّي بنهديَّ تداعبهما من فوقَ الثّوبَ الأسود، … بنظرة عمّي الشهوانيّة، وحملقته بجسدي بعينيْهِ الجاحظتيْن، وشفتهِ السّفلى الغليظة، وبقامتِهِ الفارعة الّتي أغلقت فمي، وبكفّهِ الشّبقة غامَ الصّوتُ في خوفه … يفكّ أزرار بنطالهِ، مُحاولاً اختراق عذريّة أرملة … بلُهاثِهِ المعقودِ على أنفاسي، وبسائلٍ ساخنٍ مكبوت بصفار الحرمان سالَ بين فخذَيّ الملتصقيْن!” (ص 135). من الواضح أنّ الكاتبة أرادت تعرية المجتمع وفضحه من خلال مثل ذلك التصرّف البهيمي للرجل في المجتمع الذكوري. ولكن، باختيارها شخصا من المحارم، لا شكّ أنّها أرادت أيضا، أن تطرح قضية لا يحتمل مجتمعنا الحديث عنها، هي قضية “سفاح المحارم”، ذلك المرض الاجتماعي الذي يفتك بالمجتمع، ولكنّه يحدث في الخفاء وقلّما نسمع عنه. والكاتبة بذلك لا ترمي فقط إلى الإشارة إلى مرض اجتماعي، وإنّما أرادت أن تعبّر عن خلخلة الواقع في المجتمع الذكوري، بكل قيمه وأعرافه وعلاقاته. وهذا وحده سبب كاف لتمرّد المرأة وثورتها، لأنّها هي أكثر من يدفع ثمن تلك الخلخلة وانهيار قيم المجتمع.

في مواجهة الظلم والقمع، تطرح الكاتبة في روايتها قضايا المرأة العربية الضحيّة بأشكالها المختلفة. فهي مثلا الطفلة، المرفوضة كمولود أصلا، إذ هي مشروعُ عارٍ قادم، يجتمع عليها المرض والإهمال والشعوذة وانغلاق المجتمع وتخلّفه، فتموت غير مأسوف على رحيلها، إلّا من قلّة قليلة جدا من النساء اللواتي لهنّ صلة بمعاناتها سواء كنّ يتمتّعن بقدر من الوعي أو لا. وغالبا ما يكون وعيا صامتا: الأم بدافع أمومتها وخوفها، و”هزار”، الأخت في بدايات وعيها الصامت، حزنت كل منهما لموت “منية”، ولكنّها صمتت. فـ”هزار” مثلا، لم تكن تعي أنّ أختها لم تسقط ضحيّة المرض وحده.

والمرأة هي أيضا الصبية العاشقة، التي يخنق المجتمع عشقها في مهده ويخنقها معه، فإمّا أن تُقتل أو تُرغم على الانتحار إذما لوحظت أيّ ترجمة لذلك العشق في الواقع، حتى لو كانت تلك الترجمة وليدة الوهم، كما حدث لـ “دلال”، أخت البطلة التي دافعت عن كرامتها دفاعا سلبيا بالانتحار. وهو انتحار قسري دفعها إليه ضغط المجتمع المتخلّف. وإمّا أن تُرغم المرأة، الصبية العاشقة أو غيرها، على الزواج ممن لا تُحبّ ولا ترضى به زوجا، وهي عملية توازي النحر والانتحار في آن معا.

وهي أيضا المرأة الشابّة، المطلّقة أو الأرملة. الظاهر في الحالين، أنّ الطلاق أو الموت هزّ كيانها وهدم عالمها، ولكنّ الحقيقة، هي أنّ واقع المجتمع الذكوري المتخلّف الذي أرغمها أصلا على الزواج ممن لا تُحبّ وترغب، هو الذي قام بذلك. والأشدّ صعوبة من ذلك، أنّ المجتمع، في ظرف المرأة الجديد، كأرملة أو مطلّقة، بدل أن يقدّم لها يد العون والدعم، يحاصرها ويُقيّد حركتها، اجتماعيا وجغرافيّاً. في الظاهر ليحافظ عليها من نفسها ومن الطامعين بها، وفي الحقيقة، ليحافظ على قيمه وأعرافه، والأهمّ، على هيمنته الذكورية التي ترفض أيّ دور للمرأة غير الذي يرسمه لها. هذا الحصار يحوّل المرأة إلى أحد نوعين من المارد الذي يخرج من القمقم: الأول، هو المارد الذي يخرج من قمقم المجتمع دون أن يكسّره، ليدخل في قمقمه الشخصي مكتفيا بتلبية احتياجاته الشخصية، ومثاله “أم فراس” قبل لقائها مع “هزار”، فقد كانت تعيش حريتها الشخصية لا تكترث للمجتمع وتقييداته ولكنّها تتفادى المواجهة معه ولا تُحاربه. والمارد الآخر هو المارد الذي يُفجّر القمقم ويرفض حبسه في أيّ قمقم من أيّ نوع، يخرج من قمقمه شاهرا سيفه جاهزا للقتال. ذلك المارد لا تنحصر اهتماماته بحاجاته الشخصية بل يتعدّاها إلى الآخر، المرأة عامة والمجتمع ككل. تلك هي “هزار”، بطلة الرواية، التي كسرت القمقم وفضحت كل محتوياته ونشرت غسيله القذر على السطح. وإذا تفهّمنا تخوّفها وقلقها الطبيعييْن، سنجد أنّها لا تبالي بأيّة ردّة فعل من أيّ نوع، فإذا كان المجتمع يضعها في الهامش، فإنّ تمرّدها يضعها في الصدارة، لتصبح هي المركز وليندحر المجتمع الذكوري بغبائه وجبروته إلى الهامش. فهي التي تقود المجتمع إلى حريته الاجتماعية أولا، وإلى حريته السياسية والوطنية كما سنرى لاحقا.

المرأة / الكاتبة ومباهج الخلاص

يقمع المجتمع الذكوري المرأة ويهمّش دورها في كل مراحل حياتها. مظاهر القمع وممارساته في مجتمع الكاتبة كثيرة، تدفع ثمنها “هزار”، بطلة الرواية، ونساء الرواية الأخريات، في دائرة مجتمعهنّ الضيّقة، والمرأة العربية عامة في دوائر المجتمع الأوسع. ولكن، ما هي مباهج الخلاص التي تحتفي بها الكاتبة وبطلة روايتها، وما هو الثمن الذي تدفعه المرأة لبلوغ تلك المباهج؟

تدفع المرأة ثمن خضوعها وثمن تمرّدها، متفرّقيْن أحيانا ومجتمعيْن أحيانا أخرى. تموت المرأة طفلة بالمرض، وصبية بالانتحار أو غيره، ولا يعبأ بموتها أحد. وإن كُتبت لها الحياة، تعش بلا دور على هامش الحياة، وتُصادر حقوقها فتمنع من الحبّ والاختيار، وتُزوّج قسرا ممن لا تحبّ، ويُهمّش دورها بعد الزواج فتخضع لخدمة زوجها وإملاءاته وإشباع رغباته. وإذا فقدت زوجها بالطلاق أو الموت، تُحاصر وتُفرض عليها إقامة جبرية تخنقها، حيث تُسجَن في البيت خوفا عليها من نفسها ومن الطامعين بجسدها، وخوفا من ثرثرة المجتمع الذي لا يرحم. ورغم قتامة الصورة لا تنفك المرأة تبحث عن خلاصها. ذلك البحث يُفسّر وعيَها بضرورة الخلاص، واستعدادها لدفع ثمن الخلاص ومباهجه. هذا الثمن تختزله الرواية فيما مرّ على “هزار” من أحداث مؤلمة خلّفت جروحا في قلبها ونفسها، إلّا أنّها خلّفت أيضا تجربة ومعرفة وتراكم خبرات أنارت الطريق وحثّت على التمرّد الذي لا خلاص بدونه. وأعطت دفعا وقدرة على المواجهة مع مجتمع أصبحت المرأة المجرّبة فيه تُدرك مواطن ضعفه التي تستطيع أن تنفذ منها. من هنا، تظهر مباهج الخلاص في الرواية بأمرين كلاهما يوحي بالتمرّد: تمرّد الكاتبة بالكتابة، وتمرّد بطلة الرواية على المجتمع وقيمه التي تخنقها، وانتزاعها حريّتها من براثنه.

يظهر تمرّد الكاتبة في إصرارها على الكتابة وفي إيمانها بها كخلاص. بدأت طريقها بكتابة الشعر، أصدرت سبع مجموعات شعرية لم تكن كافية لتحقيق الخلاص لها. فلجأت إلى كتابة الرواية، ما يُعبّر أولا عن إصرارها على الكتابة والخلاص بها، ثم عن إيمانها بأنّ الرواية ستحقّق لها ما عجز الشعر عن تحقيقه، لأنّها ستوفّر لها مساحة أكبر للبوح والفضح اللذيْن يعبّران عن تمرّدها: البوح بما يعتمل في أعماق نفسها، وفضح المجتمع الذي يظلمها كإنسان، ويقمعها ويُهمّش دورها ويقتل إحساسها بأنوثتها كامرأة.

أمّا “هزار”، بطلة الرواية، فهي رسول الكاتبة إلى المجتمع، تتمرّد عليه وعلى أعرافه وقيمه، لتعبّر بذلك عن حاجة المرأة إلى الخلاص الشخصي والجمعي الذي لا يتمّ إلّا بالتجربة وتراكم الخبرة والمعرفة التي تولّد الوعي بضرورة الخلاص. من هنا، يأتي طريق الآلام التي مرّت بها “هزار”، تعبيرا عن تجربة المرأة وتراكم الوعي والمعرفة لديها، ما يُؤهّلها للتحوّل إلى النضال الواعي الذي تتحمّل فيه القمع والعذاب وتدفعهما ثمنا لخلاصها.

في الرواية الكثير مما يُعبّر عن وعي المرأة ونضوجها، وأنّهما لم يكونا مجرّد حلية تزيّن الكاتبة بها صدر روايتها أو صدر بطلتها. فقد تجلّى ذلك بوضوح أولا، في قدرة البطلة على التمرّد وقدرتها على اتخاذ القرار وكسره تبعا للظروف التي تحاول هي خلقها كامرأة تتمرّد على مجتمعها الذي أدركت أنّه لا تُمكن مواجهته إلّا بالتمرّد عليه، وذلك لانغلاقه ورفضه أيّ لغة أخرى للتفاهم. “هزار”، بطلة الرواية، تذهب بقرارها ورجليها إلى بيت “نبيل”، وعندما لم تجده، “عادت أدراجها تحملُ باقة من الحبق، قطفتها من حوض يزيّنُ ساحة المنزل، فقد أحَبَّ“نبيل” الحبق والزّعتر! وضعت قصفة حبق في جيب سترتها ومَشَتْ،وحال لسانها يدندن فرحها الآتي: “سَيَبْقى نبيل لوحدهِ هنا؟ يا للمفاجأة! وسوف نلتقي كما كُنّا؟ لن أتراجع أبدًا ... سأسبقهُ للقاء وسأختار أنا المكان والوقت، ولن أدع الأماكن والأزمان تُعارضني،كما فعلتْ سابقًا، بل سأنْصُبُ ظلّي عندَ المغيب، واستأصل المكان والزّمان، وأسدِلُ عليهما “طرحة الزّفاف“، وأدعها تسافرُ كَمَراكبِ اللّيل في البحر ... نعم، سأسابقُ الغيمَ إليكَ حبيبي، ولو على ظهر موجة!” (ص 98-99). هذا القرار الذي اتخذته “هزار” بإرادتها، هي التي عادت وكسرته بإرادتها أيضا، كما في المقطع التالي: “لم يصدّقْ بأنَّها أسْرَعت نحو باب الغرفة لتفتحهُ!! نظرتْ إليهِ بعينيْنِرماديّتَيْنِ وغادَرَتْ ...! نزلت الدَّرج المؤدّي إلى الشّارع القريب ... وعبرتْ من أمام مَقْهى شهد أوّل لقاء بينهما. لا ... لَنْ تعودَ ... سَوْفَ تُصرُّ على قرارها، وتعلن للشَّجر والشَّمسوالهَواء أن لا تراهُ بعدَ اليوم” (ص 9). وكون القرار جاء في الصفحة الأولى من الفصل الأول فذلك يعني أنّ البطلة، ومن ورائها الكاتبة، تعي تماما ما هي عازمة عليه، ولهذا بدأت الكاتبة روايتها من الوسط، من بلوغها الواثق من وعيها وقدرتها على اتخاذ القرار. أهميّة هذا القرار، الذي يُمثل مرحلة أو مفصلا بالغ الأهمية في حياتها، هو ما دفعها لاتخاذه حاملا للسرد كما سأبيّن لاحقا في حديثي عن الشكل الفنّي للرواية. المقطعان السابقان يُؤكّدان على إصرار “هزار” على إبداع تصرّفها بنفسها وإرادتها هي، اعتمادها على ذاتها في تحقيق ذاتها. وهذا هو واحد من أهداف “هزار” كما هو واحد من أهداف الكاتبة، أن تبلغ المرأة العربية هذه المرحلة من التحرّر وتقرير المصير.

وقد أعلنت “هزار” ومن خلفها الكاتبة، تمرّدها في مواضع أخرى كثيرة من الرواية. مثلا، في استمرارها بحب “نبيل” العائد الذي أحبّته قبل زواجها قسرا قبل عشرين عاما. تقول “هزار” بنبرة ملؤها التحدّي والإصرار على التمرّد: “سأنتزعُ “نبيل” من ضلوعي، كانتزاعي “طرحة الزّفاف” من تحت التّينة،وسأزرعهُ في مكانٍ أعمق في تلافيف الشّريان، وسأزرعُهُكما زرعَ أبي في جسدي كراهيّتيلأوّل رجلٍ اغتال كبريائي” (ص 93). وتتمرّد في استقبالها لحبيبها، “نبيل”، وارتمائها على صدره في بيتها، ضاربة بالأعراف والتقاليد عرض الحائط، فقد “سقطت كلّ الأقنعة! سقطتْ بعدما تيقّنت “هزار”، أنَّ الّذي يحطّ على مفصل القلب هو “نبيل”، ولم يكن هناكَ غيرهُ، فهو حبُّها الوحيد وسيّدها الوحيد” (ص 101)، سيّدها الذي ترى في عبوديتها له قمّة الحرية لأنّه اخيارها لعبودية الحبّ المشتهاة التي تختارها المرأة بمحض إرادتها. ذلك لم يمنعها من إظهار حذرها وخوفها المشروعيْن مما قد يسبّبه ذلك اللقاء. تمرّدت كذلك في ذهابها إليه في بيته في المدينة، “لملَمَتْ الشّظايا من تردّدها بالذّهاب إليهِ … تريدهُ هذا المساء، وهي على أتمّ الاستعداد للقائِهِ … أيّ الفَساتين ترتدي؟ أيّ عقد تُزيّنُ بِهِ عُنُقَها؟ بأيّ عطر تتعطّر؟ لا بدّ أنّها ستكون مُدهِشة!” (ص 104). وقد بدأ تمرّدها قبل عودة “نبيل”، وذلك في لقائها بـ “أدهم” وممارسة الجنس معه أكثر من مرّة، في المدينة أيضا، المدينة التي تحمل دلالات مختلفة، سأتحدّث عنها لاحقا.

في الرواية أيضا، يبرز التجلّي الآخر لوعي المرأة ونضوجها، في قدرتها على الكتابة. وقد بلغ نضوج هيام قبلان ككاتبة، مرحلة متقدّمة باختيارها هذا الجنس الأدبي المعقّد، الرواية، مجالا للكتابة، بعد مطارحة الشعر لسنوات طويلة. ويتجلّى نضوجها أيضا، فيما أبدته في روايتها، “رائحة الزمن العاري”، من وعي لظروف مجتمعها وتحوّلاته، ووعيها لظروف المرأة وتحوّلاتها فيه، وبالتالي وعيها لظروفها الشخصية وتحوّلاتها هي أيضا. تلك التحوّلات، بتوافقها وتناقضها، خلقت لديها جرأة غير متوقعة، وغير مسبوقة إذما قيست بظروف مجتمعها، المجتمع العربي في إسرائيل عامة، ومجتمع الطائفة العربية الدرزية المحافظة بشكل خاص. وقد ظهرت تلك الجرأة جليّة في تفكيك هيام قبلان للبنى الاجتماعية وتعريتها للعلاقات السياسية القائمة على العمالة والسمسرة، وكذلك في خرقها للمحظورات على مستوى السياسة والجنس.

الأمّ ودورها في خلق مجتمع حُرّ

هناك دوران أساسيان للمرأة في خلق مجتمع جديد حُرّ، نستشفّهما من الرواية في دورين أساسيّين وهامّيْن في حياة “هزار” ومعاناتها. الأول هو دور الأمّ، أمّا الثاني فهو الدور الوطني الذي تنطلق فيه الكاتبة من تماهي اغتصاب الوطن مع اغتصاب المرأة، ومن أنّ تهاون الرجل بحقّ المرأة ومكانتها الذي يقوده إلى التهاون بحقّ الوطن وحرية شعبه. الدور الثاني هو موضوع حديث لاحق.

دور الأم جسّدته الكاتبة بشكلين ومرحلتين مختلفتين: أمومة أمّ “هزار” لها، وأمومة “هزار” نفسها لابنتها. لم تُطل الكاتبة الوقوف عند الأمومة الأولى، فقد اكتفت بتصوير ضعف الأمّ التي كانت أعجز من أن تحمي بناتها من الظلم الواقع عليها وعليهنّ، وقد أذعنت لعبوديتها الصامتة لزوجها ورضاها الخانع بدور “النعجة” كما كان يحلو له أن يناديها. تلك الوقفة القصيرة مع الأمّ الضعيفة الخانعة الخاضعة لما يرسمه الزوج ومجتمعه الذكوري لها كزوجة وكأمّ، تعني أنّ هذه المرحلة هي ماضٍ انتهى وكان لا بدّ له أن ينتهي. برز ذلك في موت الأم وخروجها من حياة “هزار” بعد أن تركت معاناتُها آثارَها المرعبة في نفس “هزار” وحياتها. ولكنّها تركت آثارا إيجابية أيضا. فقد كان ضعف الأمّ وخضوعها هو السبب الأول في زرع بذرة الوعي والتمرّد في أعماق “هزار”. وقد كلّفها النموّ البطيء لتلك البذرة، ثمنا باهظا فيما بعد. وهو ذاته ما جعل “هزار”، لاحقا، أمّاً مختلفة. لهذا السبب نرى أنّ الكاتبة أبدت اهتماما أكبر بالمرحلة الثانية، مرحلة أمومة “هزار” لابنتها “سمر”. بتلك المرحلة أثبتت الكاتبة وبطلة روايتها أنّ المرأة قادرة على الوقوف على رجليها وتحمّل مسؤوليّاتها وتدبّر أمور حياتها بدون الحاجة إلى رجل لا يعبأ إلّا بجسدها وقدرته على إشباع رغباته. وهي قادرة أيضا على رسم مستقبلها الذي تريده مغايرا لما يريده مجتمعها الذكوري المتخلّف. ولذلك، ليس عبثا دفعت “هزار” بابنتها إلى الجامعة، وإنّما عيا منها بدور الثقافة في حياة المرأة الباحثة عن حريّتها. ولهذا فقد رسمت الكاتبة “هزار” أمّا مثقّفة واعية، ورسمت “سمر” ابنة “هزار” طالبة جامعية تُمثّل المستقبل المتسلّح بقوة الوعي والمعرفة. المستقبل هو الأهمّ، ولذلك تنبع أهمية الماضي من خلال توظيفه لبناء المستقبل. ولذلك أيضا، كانت مرحلة الأمومة الأولى قصيرة، وماضيا انتهى، تكمن أهميته في كونه نقطة انطلاق “هزار” من الماضي إلى الحاضر، ثم انطلاقها إلى المستقبل بكل ما يحمله من تضحية وألم وأمل، ذلك المستقبل الذي تمثّله “سمر”، والذي لا بدّ من ارتكازه على الحرية والمعرفة والحبّ. ولذلك فهو يحتاج إلى التضحية والتفاني في العطاء. لقد استقت “هزار” قوتها من ضعف أمّها، واستلهمت تمرّد الحاضر ونور المستقبل من ظلام الماضي، ما دفعها إلى تنشئة ابنتها، “سمر”، بأسلوب آخر مختلف، أسلوب يتلاءم مع متطلّبات المستقبل الذي يحتاج إلى امرأة حرّة واعية. وأمّا قلق “هزار” كأمّ على ابنتها، والذي يبدو واضحا في الرواية، ما هو إلّا شعور إنساني طبيعي نحو المستقبل الغامض الذي نريده أن يكون أجمل، لذلك فهو عادة يحتاج إلى الكثير من المواجهة والتضحيات، والحذر من العوائق والعثرات. ولذلك ينتج عنه الكثير من القلق والألم. يظهر قلق الحاضر وغموض المستقبل بشكل واضح حين تقول “هزار” مناجية ابنتها “سمر” الغائبة: “أشتاق إليك … أمدّ يدي، وأصابعي تلامس وسادتك الخالية، وغطاء السرير الملقى على الكنبة صارخاً ينتظر رجوعك، وجسدي ينتفض كلما لمحت ثوب نومك الوردي المعلق قرب السرير!” (ص 156). “هزار” تضحّي من أجل ابنتها وليس من أجل نفسها فقط، وبما أنّ ابنتها تمثُل المستقبل، فذلك يعني أنّها تضحّي من أجل مستقبل المرأة عامة، وأنّ دافعها الأهمّ هو الهمّ الجمعي وليس الفردي. تضحّي وهي تعي أنّه لكي يكون المستقبل ورديّا، فلا بدّ له من طريق آلامه الخاصة.

خرق المحظور الاجتماعي وتوظيف الجنس

“مبارك لنا هذا الرّباط المقدّس يا زوجتي الحبيبة! دونَ مأذون ودونَ كاهن أو أوراق! فقط قليل من نبيذ الآلهة نحتسيه حبًّا، دون ترتيل في كنيسة، ولا زغرودة في زفّة، ودون راقصة على بابِ الفرح! فقط، وفقط أجراس قلبيْنا تقرع جسدَيْنا بروحَيْنا، فتُطوّبُنا بالحبِّ الأزليّ!” (ص 180).

لم ألحظ أيّ ذكر للدين في الرواية غير ما تقدّم في الفقرة السابقة. لذا، لا أعتبره خرقا للمحظور الديني بقدر ما هو تعبير عن الحرية. ربما كان هنالك أكثر من سبب دفع بالكاتبة إلى عدم المواجهة مع الموروث الديني ورموزه. وأنا، إذ أحترم موقفها، لا أرى حاجة لانشغال هذه الدراسة بتلك الأسباب، ما دامت الكاتبة قد أهملت هذا الجانب ولم ترَ فيه عائقا أمام ثورتها وتحقيق طموحاتها. المشكلة الحقيقية، كما أتخيّلها في ذهن الكاتبة، ليست في الموروث الديني أو رموزه، إنّها في الموروث الاجتماعي الثقيل وما فيه من قيم وأعراف بالية ورموز ذكورية، تجثم كلها على صدر الكاتبة وعلى صدور نساء مجتمعها عامة. ومن خلال ذلك الموروث ورموزه فقط، يخترق شبح السياسة جدران مجتمعها الهشّ ليساهم في خنقها وتهميش دورها. ولذلك، لم تتورّع الكاتبة في خضمّ ثورتها وتمرّدها، من خرق المحظور الاجتماعي بجرأة غير متوقّعة، مستعينة لذلك بتوظيفها الجريء للجنس في روايتها.

كما أنّ للجنس حاجته ونكهته الخاصة في حياة الإنسان، جعلت الكاتبة لخرق تابو الجنس في روايتها نكهته الخاصة أيضا، سواء كان ذلك في اللغة المباشرة أحيانا أو المثيرة برمزيّتها وكثافتها أحيانا أخرى، أو في وعيها له بإبعاده المختلفة: كونه حاجة جسدية مشروعة، أو كونه رمزا يحيل إلى الحرية والتمرّد، أو أداة لفضح المجتمع والانتقام منه، أو تقنيّة فنية تُثري جمالية الرواية شكلا ومضمونا. وعند تتبّعنا للرواية وما فيها من مشاهد الجنس، نجد أنّ الكاتبة خرقته بجرأة غير متوقّعة وبتحدّ غير مسبوق، سواء كان ذلك بشكل عام في دائرتها الكبرى التي تحتويها وتُؤثر عليها، الأقليّة العربية في إسرائيل، بغضّ النظر عن شكل الاحتواء والتأثير، وبغضّ النظر أيضا عن شكل القبول والرفض لذلك الاحتواء والتأثير، أو في دائرتها الصغرى، الطائفة العربية الدرزية، الطائفة المحافظة أكثر من غيرها في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث التحدّي والجرأة كانا خارقيْن بشكل خاص. ولا أخفي على القارئ أنّ في الأمر شيئا من الإرباك لناقد يتلمّس طريقه في المجتمع ذاته، إذ يُحاول جاهدا مقابلة جرأة الكاتبة في النص بجرأة تُماثلها في النقد، جرأة لا بدّ من بلوغها لكيلا يظلّ نقد النص وكاتبته ناقصا.

تتبّع مشاهد الجنس في الرواية يثبت أنّ الكاتبة خرقت تابو الجنس ليس كرمز للحرية أو تعبيرا عنها فقط، وإنّما للأسباب السالف ذكرها مجتمعة أو متفرّقة. خرقته أولا للجنس ذاته، لأنّها تريد أنّ ترسّخ في وعي مجتمعها أنّ الجنس حاجة جسدية مشروعة، للمرأة كما هي للرجل، حاجة تُساهم في ربط أواصر المجتمع وتكامله الفردي والجمعي بأبعاده المختلفة. ولذلك فقد اهتمّت باختيار شخصياتها ومشاهدها الجنسية بحيث تكون بعيدة عن أجواء الدعارة والانفلات، وقد استعانت بالتصريح المعتدل أحيانا وبكثافة اللغة غالبا. وقد أقلّت في استخدامها للغة المباشرة، كتعبير عن رفضها لمثل تلك الأجواء. اهتمّت أيضا بأن يكون الجنس الذي تبحث عنه وتقدّسه لذاته وتنوي ترسيخه في وعي المجتمع، هو ذلك الجنس الذي تلتقي فيه الأرواح بالأرواح كما تلتقي الأجساد بالأجساد، ويكون فيه اللقاء الجسدي ثمرة للقاء الروحي، بعيدا كل البعد عن الدعارة والابتذال. أمّا الجنس الذي تلتقي فيه الأجساد بدون لقاء روحي، فهو ما جعل الكاتبة تنظر نظرة دونية إلى الجنس كحاجة جسدية فقط، حتى عندما تمارسه “هزار”، بطلة روايتها التي تتماهى معها وتعبّر عن أفكارها.

عرضت الكاتبة لبطلة روايتها مشاهد لممارسات جنسية مشروعة وأخرى غير مشروعة، ممارسات مرغوبة وأخرى مرفوضة، لكي تصل في النهاية إلى تثبيت الحالة المشروعة التي ترغب بها وتريد ترسيخها في وعي المجتمع. وذلك من خلال علاقة “هزار” و”نبيل”، حيث أبرزت الكاتبة الجنس كحاجة جسدية مشروعة ومرغوبة لأنّها غير خاضعة لنداءات الجسد فقط، بل تتحكم بها نداءات الروح قبل الجسد، لأنّ “نبيل” هو الحبيب الذي تهفو إلى وصاله روحها قبل جسدها، وتُحبّ وصاله الجسدي أن يكون ثمرة لوصالهما الروحيّ، كما في الفقرة التالية:

“بعد أن علّقَ نبيل لوحتين دوّن عليهما اسم “هزار”، حضَّر القهوة كما كانت تتخيّل، فلم تكن في الغرفة كؤوس نبيذ وفودكا، إنّما رائحة القهوة وأريج الأقحوان! امتدّت أصابعه تلامسُ خصلاتِ شعرها، وترفرفُ فوق خَدَيْها بملمسٍ من حرير، وإلى شفتيها تمتدّ شفتاه، ثمّ ترسم قبلة فوق جبينها … استسلمت بكلّ جوارحها، متناسيةً “نزار” و”سمر” وجارتها “أُمّ فراس”! بين يديه هي الآن، وحدهما ولحظة أزليّة كم انتظرها عمرُها كلّهُ، فكيف تبخل بها عليهما؟! تلوّنت يداه بلمساتها المتصاعدة لهيبًا في أنحاء جسدها، إلى وجنتيها … عنقها … صدرها … خاصرتها … ليتأجّج بالرّغبة، ويغدو شعلة نار تتشهّى، وتزيل ستار الخجل المسدل على لوحة جسدها المتحفّز للاحتراق!

– “نبيل” أحبّك … لكنّني لا أستطيع الآن، أرجوك ليسَ هنا … بل أريدُ لهذه اللّيلة أن تكونَ بشكلٍ آخر، وفي مكانٍ آخر، أريدُها مميّزة بغرابة تفاصيلها الخاصّة.

– كما تريدين … بعد عشرين عامًا من الغياب، سيكون حُلْمُنا دائم الحلمِ باخضراره” (ص 109-110).

في الفقرة السابقة يبدو واضحا أنّه لا مكان للقاء الجسدي خارج الحضور الروحي. كما يبدو أيضا، أنّ خرق تابو الجنس جاء كتعبير عن الحرية، إذ “هزار” هي التي ذهبت لـ “نبيل” بإرادتها، وهي التي قطعت الممارسة الجنسية، لا لرفضها لها، وإنّما لأنّها تريد لها شكلا آخر ومكانا آخر، فيهما تعبير عن حريّتها وحبّها وسعادتها. كما أنّه يبدو واضحا توظيف الكاتبة للجنس كتقنيّة تُضفي على الرواية بعدا جماليا أيضا، إذ تحافظ الكاتبة على نكهة الجنس وروحانيته ورومانسية أطرافه، وذلك في كثافة اللغة ومحدودية الألفاظ وبعدها عن الابتذال.

وفي نموذج آخر، تُوظّف الكاتبة الجنس كحاجة جسدية مشروعة ولكن مرفوضة: مشروعة، حيث الجنس تجسيد لشرعية الحاجة إليه، وتعبير عن الحرية أيضا. ومرفوضة، لأنّها تقوم على إشباع حاجات الجسد فقط، بعيدا عن حاجات الروح، وتترك نتائج تزعزع كيان المرأة وتورثها جروحا لا تندمل. تقول “هزار”: “كيف لي نسيان الجرح مع أدهم، ونزفه لا زال ينتفض في الحنايا؟” (ص 74).

في لقاءات “هزار” و”أدهم”، عبّرت الكاتبة عن الجنس كحاجة جسدية مشروعة عبّرت به عن الحرية والتمرّد. “هي من أرادت أن تكون برفقة أدهم … لم تلتقِ برجل يروي ظمأها منذ أمد” (ص 78)، فقد ذهب “هزار” بإرادتها إلى “أدهم” في العنوان الذي حدّده، وهناك قال لها: “إنّنا وحدنا هنا، ومن حقّنا تفريغ مشاعرنا … (فَ) تلاقت الشّفاه … تمازجت الأنفاسُ … تراقصت الأصابعُ، ولم تشعُر إلاّ وهي شِبه عارية” (ص 79-80). وبإرادتها قطعت اللقاء أيضا، خاصة عندما أدركت أنّ “أدهم” ككل الرجال، “كل الرجال هكذا يفكّرون بالمرأة كجسد … أدهم يريد جسدها متمرّغا بكأس نبيذ وسيجارة” (ص 80-81). قالت: “لا يا أدهم … أرجوك، لم أفكّر بعلاقتي معك بهذه الطّريقة … دعني أغادر … (و) نزلت الدّرج إلى الشّارع دون اعتذار” (ص 80). في اللقاء الأخير مع “أدهم”، مارست “هزار” الجنس بدافع الحاجة والحرمان، وكذلك بدافع “الإحساس بالحرية المحاصرة … بالمغامرة والتمرّد” (ص 84)، في ذلك اللقاء “رأت نشوة في عينيْهِ (أدهم) غابتعنها عمرًا؛ نشوة الشّباب الضّائع، وفي شفتيهِ رجفة ظمآى! أحسّت بصخب أنفاسِهِيلفّ وجهها، ويعانِقها ... لمْ يعد لونُ ثوبها أرجوانيًّا،وفِكرُها تعرّى خلال لحظات، فشَهقت السّتائِر،وضجّ الجسدُ برغبة تتوحّش، وتتمطّى الشّهوة على سرير الحرمان، وكؤوس النّبيذ الفارغة بحياء تسترق النّظر، وتعود تحملقُ في جدران الغرفة، والسّتائر المخمليّةحدّ الشّهقة الحالمة، تجازف في احتضان نور شمعة مضاءة باشتعال الفضاء في الرّكن! التحمَ الجسدان … التصق بها، مداعِبًا سواحل بحرها” (ص 84-85). لغة المشهد رغم كثافتها العالية، تُؤكّد تُبيّن الحاجة الشخصية أيضا، كما في: “وضجّ الجسدُ برغبة تتوحّش، وتتمطّى الشّهوة على سرير الحرمان”. وقد سبق هذا المشهد ما يُؤكّد إصرار “هزار” على الانتقام من المجتمع المتمثل بأخيها “نزار”، المجتمع الذكوري الذي يحلّل للرجل كل شيء ويحرم المرأة من أبسط حقوقها. تقول “هزار”: “إنَّه الإحساس بالحرّيّةالمحاصَرَة ... بالمغامرة وربّما بالتّمرُّد ... لا تَدري ... وماذا عن “نزار” إن علمَ بالأمر؟ فهو دائم التّواجدفي المدينة،وهوَ ابن الشّوارع والحاراتوالحانات والغرف المنسيّة” (ص 84). تقول “لا تدري”، والحقيقة أنّها تدري أنّها تريد الحرية وتريد ممارسة الجنس كحقّ وحاجة مشروعيْن، وتريد الانتقام من المجتمع الذي يمثّله أخوها “ابن الشّوارعوالحارات والحاناتوالغرف المنسيّة”، لأنّ القلق والتخوّف اللذين في التساؤل “وماذا عن “نزار” إن علمَ بالأمر؟”، لا يمنعانها عن متابعة طريقها إلى غرفة “أدهم” وممارسة الجنس معه. في حديثي عن اللغة، سأوسّع الحديث عن كثافة اللغة وجماليتها.

في النموذج التالي لتوظيف الجنس وخرقه كتابو اجتماعي، تعبّر الكاتبة عن أمراض المجتمع ورفضها لتربيته وسلوكه الذكوري، بواسطة توظيف الجنس كحاجة مرفوضة قطعا وغير مرغوب بها تماما، لأنّها تنتهك خصوصية المرأة وتهدر كرامتها. وفيها أيضا تكريس لضعفها، خاصة أثناء معاناتها الحرمان الجنسي في بعض أوضاعها الاجتماعية كأن تكون مطلّقة أو أرملة شابة لم تؤخذ حقّها وحاجتها من الجنس. ذلك هو مشهد انقضاض “الجَنّان” على “هزار” في بيتها، أثناء وجودها عارية في “الحمّام”:

“نعم، لا زالت تذكر حين استدعته للاعتناء بالحديقة منذ عاميْن، حين نسيَ حديقة البيت ليعبث بحديقة أنثى! باغَتَها في الحمّام عند اغتسالها، فارتطمَ رأسُها بجدران الحّمام، وهي تقاوم عينيْن تقدحان بشهوة عارمة، ولُعابًا يسيل رغبة حارقة على جَسدها … هذا الوحش المتصبّب عرقا ولهاثا، بكفّيْه الغليظتيْن احتوى نهديْها يمتصّ العنّاب بشفتيْن نهمتيْن، وتناثرَت صرخةُ جسَدِها في فقاعات الصّابون! استغاثت بالنّافذةِ، بالعطر، بستائرِ الحمّام، بالصّابون، بثيابها الملقاة على الأرضِ، بدموعها … استنجدتْ بخجل خوفها من الفضيحة، وبأسنانها الّتي اصطكَّت وارتجفت، فترنّحَ الجسدُ مقاوِمًا … وتحتَ وطأة جسدِهِ الشّبابيّ المفتولِ فقدتْ أنفاسها، وخارتْ قواها الفتيّة في أتون غضبِهِ الشّرس: – “أريُدكِ، إنّكِ بحاجة لرجلٍ مثلي … أشتَهيكِ أيتها السَّاقطة! سأسْحَقكِ أيَّتها الزّانية” (ص 35-36).

في المشهد المذكور أعلاه، تصوير لمحاولة اغتصاب تُنتهك فيها حرمة بيت “هزار” وخصوصية جسدها، تُظهر فيها الكاتبة ضعف المرأة أمام داخلها المحروم وأمام الخارج الذكوري الذي يفكر دائما بامتلاك جسدها وتسخيره دمية لمتعته. سبق لي شرح الأسباب التي دفعت الكاتبة لإفشال المحاولة. وقد أفلحت بتوظيف المحاولة وخاصة في انتقاء لحظة الإفشال وأسلوبها البسيط الذي يُعبّر عن حقارة ذلك النوع من الجنس وهشاشة العلاقة التي تقوم عليه.

تبلغ الكاتبة ذروة خرق المحظور الجنسي، في توظيف العلاقة المثلية بين “هزار” وجارتها “أم فراس”. فعلت الكاتبة ذلك بكثير من التواضع وربما التحفّظ. تتعدّد أهداف الكاتبة من توظيف تلك العلاقة، وتترك دافعها الحقيقي غير واضح، ربما لاستفزاز القارئ أو الرجل عامة وحضّه على استخلاص الدوافع بنفسه.

يُحيل المشهد المثلي إلى قدرة المرأة على تلبية حاجاتها: الجسدية وغير الجسدية، بدون الحاجة للرجل. لهذا مهّدت الكاتبة باختيارها لشخصية “أم فراس”، الأرملة التي تدبّرت أمورها الشخصية والعائلية بعد موت زوجها. وتُحيل العلاقة المثلية إلى الحرية أيضا. فللمرأة كما للرجل، حريتها في الاختيار وحقّها بتقرير مصيرها بنفسها. كما أنّ المشهد المثلي يُحيل إلى انتقام البطلة والكاتبة من المجتمع الذكوري الذي يعتبرها قاصرة.

في الوقت الذي يحرمها المجتمع من وصال الرجل الذي تحبّ، وجدت “هزار” في صداقة جارتها الأرملة، “أم فراس”، وفي حضنها، شيئا من الهدوء النفسي والأمان الذي لم تجده في حضن رجل، وقد استعادت كل منهما ثقتها بنفسها وبجسدها بعد أن كانت لا تعرفه، بل وصارت البطلة تكرهه إذ تقول: “لم يُعلّمْني أحد أن أتقبَّل جسدي، ولا أن أحبّهُ، فقد كرهتهُ وأنا طفلة، وماتتِ الطّفلة التي بي، حينَ امتدّت إلى جسدي اليد الأولى، لتعبث بأعضائي دونَ رغبة منّي، وازددتُ رفضًا ولم أكن أحبّ أن يلمسني “كريم” (زوجها الذي زُوّجت منه بالإكراه)! كرهتُ جسدي حين لَمَسَ جِلدي البُستانيّ، وندمتُ لأنَّ “أدهم” اغتالَ جسدي برَغبتِهِ المؤقّتة! … ولا يمكنني أن أنسى عمّي …” (ص 134). وقد يكون اللجوء إلى العلاقة المثلية، لأنّ البطلة، ومن ورائها الكاتبة، لم تجد في الفكر الشرقي أو في ثقافة مجتمعها، ما يُشجّعها على التعرّف على جسدها. أمها لم تفعل، وأبوها “كان يتعامل (معها) بمفهوم عقليّتهِ الذّكوريّة المتداعية، وبكبريائِهِ الرّجوليّ، وكان يُحرّمُ على نفسهِ احتضانَ بناتهِ!” (ص 132)، وباقي الرجال في مجتمعها الذكوري امتدّت أيديهم إلى جسدها لتفترس أنوثته، لا لتشعره بكيانه. تقول: “لَم أصادف رجلاً يمكنهُ الإصغاء دون لفْظِ زبدِهِ على سخونة رملي! كلُّ من صادفتُهم عبثوا بأعضائي دون احتوائها” (ص 139). بلغت الكاتبة ذلك المشهد ودلالاته المذكورة، عبر تقمّص البطلة للثقافة الغربية. قد تكون البطلة، والكاتبة من ورائها، محقّة في كثير مما تقول، ولكنّ ذلك لا يُبرّر لجوءها إلى الثقافة الغربية كحلّ لمشاكلها ومشاكل مجتمعها. لم يكن الغرب سببا في كوننا مجتمعا أبويّا ذكوريّا يضطهد المرأة، ولكنه دفع بكل إمكانياته لبقائنا على ما نحن عليه، وقد استغلّنا أبشع استغلال. هل نسيت الكاتبة سياسة “فرّق تسد” التي بدأتها بريطانيا واستمرّت بها حكومات إسرائيل التي اغتصبت الأرض والوطن والإنسان؟ أليس الفكر الإسرائيلي الذي ترفضه الكاتبة، هو نتاج الفكر الغربي وامتدادا له؟ كما أنّ المجتمع الغربي، باعتراف الكثيرات من باحثات الغرب وكاتباته، هو مجتمع أبوي ذكوري أيضا، يقمع المرأة ويُقيّد شخصيتها بالرجل، ويسلبها الكثير من حقوقها، كما سأبيّن لاحقا. وإذا تعمّقت هيام قبلان قراءة الكاتبة الغريبة التي استعانت بها، بل ويكفي أن تتعمّق قراءة العبارة التي اقتبستها من “كاترين” بطلة الرواية الغربية (ص 130-131)، ستجد أنّ “كاترين”، ومن ورائها كاتبة الرواية، فعلت ما فعلته، رفضا ونقدا للمجتمع الغربي الذكوري، صاحب “المفهوم الخاطئ” حول الجسد، بلغة هيام قبلان المقتبسة بعد ترجمتها عن الإنجليزية أو غيرها. تقول “كاترين” في الرواية الغربية، كما جاء على لسان “هزار” بطلة رواية هيام قبلان: “لم أكن مستعدّة أن أتحدّث عن هذه الكارثة، بل لازمتُ الصّمت مثلما تفعل الأرامل عند فقدان أزواجهنَّ! قرّرتُ أن أصمتَ كي أُمارسَ “لعبة الجسد”، ليس بمفهومهم الخاطئ” (ص 130). اعتقد أنّ الكاتبة الغربية كما افهم الاقتباس، اتخذت من الصمت تقنيّة للخلاص من المجتمع الذكوري صاحب المفهوم الخاطئ حول جسد المرأة.

لجأت “هزار” إلى الثقافة الغربية متمثلة برواية لكاتبة غربية (“أعشق جسدي” لتسيبي جون غروس، بحثتُ عنهما في الشبكة فلم أجدهما). “كاترين”، بطلة الرواية، أرملة شابّة مات زوجها في حادث طائرة، تقول: “لم أكن مستعدّة أن أتحدّث عن هذه الكارثة، بل لازمتُ الصّمت مثلما تفعل الأرامل عند فقدان أزواجهنَّ! قرّرتُ أن أصمتَ كي أُمارسَ “لعبة الجسد”، ليس بمفهومهم الخاطئ، فللجسد مكانٌ وزمان لم أعْلَمْه مِن قبل، بالرّغم من إنجابي ثلاثة أبناء! قرّرتُ أن لا أتحوّل إلى أُنثى مسكينة ومكتئبة، ولم استسلم للنّعاس كما تفعل النّعاج بعد أن تَلِدْنَ! كنتُ أحسّ بحاجة لتغيير وقلْب شيء ما … بحاجة أن ألدَ هذه المرّة إنتاجًا جديدًا، وأن أجعلَ معنىً لحياتي، وأنْ أَلِدَ ذاتي مرّة أُخرى!” (ص 130-131). الكتاب شغل تفكير “هزار” وحيّرها، بدليل تساؤلاتها: “هل كاترين أحبّت جَسَدها إلى هذا الحدّ؟ وكيْفَ فعلت هذا؟” (ص 134). “هل أتقبّل جسدَي كما هوَ، أم أفارقه لغير رجعة، أم أبقى في دوّامة الذّاكرة والعتب الثّقيل؟ كيفَ سأحبُّ جسدي وأحتويه وأعانقه؟ كيفَ سأقف أمام المرآة لأتفحّصهُ، وهو الّذي رافقني كظلّي؟ ماذا أحبُّ فيه؟” (ص135-136). ولكنّها للأسف، كالغريق أمسك بقارب النجاة، الثقافة الغربية، متمثّلة أيضا باللغة الإنجليزية التي كانت تكرهها عندما درستها في الجامعة. “كم كرهتُ اللّغة الإنجليزيّة، لأنَّها كانت تُسرِّب إِلى رأسي طنينًا غريبًا لا يمتُّ لحضارتي بِصِلَةٍ” (ص 143)، ثمّ صارت تحبّها، تقول: “َأدري كَمْ هذهِ اللّغة واسعة بمساحاتها كالبحرِ، وكم نستطيع التّعلُّم من الغَربِ، وكم أستطيع أن أَتعلَّمُ من “كاترين” (ص 143). حسب رأيها، وجدت في الكتاب الذي يرمز للثقافة الغربية، ضالّتها، نظريات يُمكن أن تنقذها فراحت تُحاول تطبيقها، جاهلة أو متجاهلة أنّ التعلّم من الغرب ليس معناه أن نعتنق فكره ونطبّقه. وهي تفعل ذلك دون أن تلتفت إلى أنّ الإنسان في المجتمع الغربي، حرّر نفسه بنفسه من خلال المواجهة المباشرة مع السلطة، وليس من خلال النظريات، وأنّ المرأة الغربية ناضلت وأقامت الحركات النسائية التي واجهت مجتمعها الذي لا يقلّ أبويّة وذكورية عن مجتمعنا، وهذا رأي بعض الباحثات الغربيات، كما ذكرت سابقا، وليس رأيي. مثلا، “اتَّهمَتْ “فرجينيا وولف” العالم الغربي بأنَّه مجتمعٌ “أبويّ” منع المرأة من طموحاتها الفنيّة والأدبية إضافة إلى حرمانها اقتصاديا وثقافيا”،[4]… أمّا “سيمون دي بوفوار” فترى أنّ هوية المرأة (في المجتمع الغربي) تنبع دائما من ارتباط المرأة بالرجل فتصبح المرأة آخر (موضوعا ومادة) يتّسم بالسلبية بينما يكون الرجل ذاتا سمتها الهيمنة والرفعة والأهمية”.[5] هل يختلف ذلك كثيرا عن تصرفات “نزار” كممثل للمجتمع الذكوري الذي تعيش فيه الكاتبة وبطلتها؟ قد أحسنت الكاتبة باستعمالها لفظة “ربما” على لسان البطلة عندما قالت: “ربّما أتقمّصُ شخصيّة “كاترين”؟ (ص 143)، و”ربما” تفيد التقليل، وبذلك أبقت بعض الأمل ألّا تفعل. ولكنّ البطلة، للأسف، سرعان ما أفلتت من قبضة الكاتبة، وتجاهلت تلك اللفظة كأنّها لم تكن، وراحت تطبّق النظرية على نفسها وعلى غيرها.

بدأت “هزار” بنفسها، وهذا يعني أنّها تقمّصت الثقافة الغربية، فراحت تقف أمام المرآة تنظر إلى جسدها وتتعرّف عليه، ليس كأعضاء متناثرة، وإنّما ككل واحد. ولكنّ التطبيق الفردي لا يعني أنّ النظرية تلائمنا جميعا. ومع ذلك، راحت تطبّقها على “أم فراس”، ولم تلتفت لما قالته حين عرضت عليها الفكرة: “خُذيني على قَدْ عقلي يا “هزار”. ما يُلائِم الغرب لا يلائِمنا، فتخيّلي نفسكِ وأنتِ تعبثينَ بجَسدِ شخصٍ آخر (هذه العبارة الأخيرة، كبيرة على “أمّ فراس” لغة ومعنى). منذ توفّي “أبو فراس”، لم أنظر إلى نفسي حتّى في المرآة، فربّيتُ الأولاد وزوّجتهم، ولا زلتُ أشرب وأَمْلأُ معدتي الخاوية، وأَشمُّ الهواءَ وأعيش!” (ص 147). ولكنّ “هزار” احتالت على “أم فراس” وداعبت جسدها، لتشبع غريزتها هي، وقد اعترفت سلفا بشوقها لذلك: “كم أَحسُّ أَنَّني بحاجة الآن لرؤية ثوبِ نومها الشَّفّاف، يُخايلُ من تحتِهِ ملابسها الدّاخليّة الّتي تُظْهِرُ فتنة امرأة! يُلامسُ ثوبُها الْخَصْرَ والنَّهْدَيْنِ، ويلتوي عند الرُّكبتيْن، عندما تلفُّ “أمّ فراس” ساقها الواحدة فوق الأُخْرى … راودتها أفكارٌ مخيفة … هل سَتَمتدُّ يداها لتلامسَ ما تحت ذلك الثّوب؟ هل تُجرّب “أمّ فراس” ملامسة الجسد دون التّوقُّف عند أَيّ عضو فيه؟! … كالفراشة طارت إلى بيت “أم فراس”. (ص 144-145). تظلّ هذه الأفكار أقرب إلى أفكار امرأة محرومة من الرجل لأنّها فقدته، أو لأنّها تكرهه لأسباب قد نتفهّمها، أو كلاهما معا، ولكنّها ليست أفكار امرأة تكره جسدها أو تجهله وتحتاج إلى من يعرّفها عليه. لاوعيها فقط هو الذي يتكلم، فحرمانها هو الذي يولّد إحساسها بجسدها، وهي ليست بحاجة إلى مرشد. ولذلك، كرهها للرجل أو حبّها للانتقام منه ومن المجتمع الذكوري كله، دفعها إلى حبّ بنات جنسها لتستعيض بالعلاقة معهن عن علاقتها بالرجل. لذلك احتالت على المرأة الأميّة، الأرملة التي لم يمسسها رجل بعد وفاة زوجها، ولا وقفت أمام المرأة، ولم تكن تتذمّر، بل وجدت لها نمط حياتها الذي ترتاح إليه. احتالت عليها بما يقوله الكتاب (الثقافة الغربية): “ملامستنا لأجسادِ بعضنا البعض تبعث فينا المحبّة، والتّحليق إِلى أَماكنَ أُخرى … لا بُدَّ أَنْ تلامس كلَّ أعضاء جسدكَ، وتُحسّهُ، وتشعرُ بهِ، وعليك أَنْ تنظرَ إليه كاملاً، كأنَّهُ هالة آتية من البعيد، تحمل إلينا السَّعادةَ والشُّعور بالنَّشوة!” (ص 146-147). يحدث هذا، فقط لأنّها تفقد الرجل الذي يحترمها ويحترم جسدها وأنوثتها. واحتالت على “أم فراس” أيضا، بكلامها المنمّق الذي يقطر شهوة، وأغرتها برغبتها برسمها في لوحة: “أُفكّرُ أن أرسمكِ في لوحة، هل توافقين؟! … اُنظري إِلى نفسكِ وأنتِ تستلقين على الكنبة … لماذا الرّسّامون يرسمون المرأة، ومحظورٌ عليَّ كامرأة أن أرسُمَكِ بهذه الحالة؟” … (هل سترسمينني بقميص النّوم؟ تسأل أم فراس) … نعم أَراكِ الآن أَجمل، فأنتِ لا ترَيْن نفسكِ، والرّسّامون القدماء أَحبّوا المرأة السّمينة كي يُظهروا مفاتنها” (ص 147-148). والحقيقة أنّ “هزار” هي التي افتتنت بجسد “أمّ فراس”، وفعلت كل ما فعلت لتبلغه. لكنّ تحفّظ الكاتبة منع البطلة من الوصف المباشر لما فعلت، وحمّلت الإثم للراوي العليم، يقول: “لم تخطّط هزار طريق الوصول إلى عنق أُمّ فراس … أخذتْ تُلامسهُ، وتنزلقُ بأصابعها إِلى الصَّدر وإلى الخصر … إِلى أخمص القدميْنِ، وتعيد ملامسة الجسد الممدَّد أمامها دون حراك، مرّةً تلو المرّة، وأمّ فراس مغمضة عينيْها، كأنَّها في حلم جميل!” (ص 148). من الواضح أنّ إصرارها على الفعل، لم يكن بحاجة لتخطيط. لقد خدّرت “أمّ فراس” بكلامها وشلّت تفكيرها فأخضعتها لإرادتها ورغباتها. من المشهد، تُشتمّ أيضا رائحة الفكر النسوي (فامينيزيم) الذي نشأ أيضا في الغرب ثم انتقل إلينا.

من حقّ المرأة في مجتمعنا أن تأخذ دورها فيه، وأن تأخذ حقّها من الرجل، ومن المجتمع الذكوري. من حقّها أيضا أن تتمرّد وتنتزع حريّتها وحقوقها كاملة وتقرّر مصيرها بنفسها، كما فعلت المرأة الغربية، ولذلك أتمنّى أن يكون طرح الكاتبة للثقافة الغربية، أو توظيفها للمثلية الجنسية، ينحصر في إطار التعبير عن الحرية والتمرّد، وليس طرحا لحلّ المشكلة التي تعاني منها المرأة في مجتمعنا. نحن مجتمع بلاه الغرب بما هو فيه من مآسي. لذلك، رغم ما في الثقافة الغربية من إيجابيات، فقد آنَ الأوان أن نتحرّر من الغرب ونظرياته التي لم تجد حلّا جذريا للكثير من مشكلاته هو. كما أنّه ليس واضحا: هل حلّت “هزار” مشكلة “أمّ فراس” أم وضعتها في مشكلة؟ ماذا يعني طلب “أم فراس” وموافقتها، ثم أن تنهار وتجهش بالبكاء، حين تقول: “هزار، أطلب منكِ أن يبقى هذا الأمر سرًّا بيننا، أرجوكِ أن تذهبي، فلا أُريدُ التورٌّطَ أكثر … سترسمين جسدي، لكن بثوبي الفضفاض. وأجهشت بالبكاء، هذه المرأة الشّجاعة تبكي! مَن مِنّا لا يبكي؟ (ص 148). “مَن مِنّا لا يبكي؟”، هذا سؤال إنكاري تبريري فقط، تُبرّر به البطلة فعلتها. بماذا يُمكن أن تُورّطها أكثر وقد وافقت أن ترسمها وسمحت لها بمداعبة كل عضو في جسدها، فخرجت “هزار” من عندها خروج المنتصر النشوان بنصره؟ “غادرت هزار، وهي تُحسُّ أَنَّها بعثتْ في جسدِها نشوة وإحساسًا فقدتهما من سنين، وما العيب في ذلك؟ لم تتوقّف عند أيّ عضو لم تعبث بهِ! لامَستْ جسدها واحتوتهُ كلّهُ، كما احتوت “كاترين” جَسَد ابنتها وهي في السّابعة من عمرها، وسوف تنظر “أمّ فراس” إِلى جَسَدِها من الآن فصاعدًا بشكل آخر، وستتعامل معهُ بكلّ حُبّ وشوق، وستصغي إليه وتلاعبُهُ كطفلها المدلّل! إِنّهُ لها وليسَ لأيّ رجلٍ في القرية!! (ص 148-149). هل كان هذا إحساس “أم فراس” أم إحساس البطلة نفسها؟ وهل يعني ذلك أنّها حلّت مشكلتها؟ هل ترى الكاتبة حقّا أنّ حلّ مشاكلنا يكمن في تقمّصنا للثقافة الغربية، أم أنّه مجرّد تعبير عن الحرية وعن حقّ المرأة بتقرير مصيرها بنفسها؟ أتمنّى أن يكون ذلك هو الدافع، كما أرجو أن يكون توظّيف الكاتبة للمثلية الجنسية، جاء ليحمل رسالة إلى النساء عامة، مفادها أنّ حلّ قضية المرأة في مجتمعنا مرهون بتحرّك المرأة نفسها، وبتحريكها لغيرها من بنات جنسها، بذلك تتضافر جهودهن ويصبح الهدف سهل المنال.

في رسمها أو بنائها لشخصية “أمّ فراس”، ارتكبت الكاتبة خطأً لم ترتكبه في غيرها، إذ حمّلتها أكثر من قدرتها، خاصة في اللغة والخطاب. ذكرت سابقا نموذجا بين قوسين، وسأبيّن ذلك بشكل أوسع في حديثي عن اللغة.

المرأة والنضال السياسي، من فضح المجتمع إلى فضح السلطة وعملائها

في الرواية السياسية العربية، القضية السياسية فيها هي الطرح الأول والأساس، وفيها تُقدّم مصلحة الوطن على مصلحة الفرد، ويتراجع حبّ المرأة أمام حبّ الوطن، أو يُضحّي البطل بحبّه وعلاقته بالمرأة من أجل الوطن. رواية هيام قبلان هي ليست رواية سياسية بالمفهوم السياسي للرواية، وإنّما هي ثورة على واقع اجتماعي تعاظم فيه الفساد وتراكم بحيث طال الحياة السياسية للمجتمع. يظهر ذلك من خلال تمرّد بطلة الرواية على المجتمع المتمثّل بأبيها وأخيها وعيرهما ممن ظلموها أولا، ثم تاجروا بالوطن كسماسرة للأرض وعملاء للسلطة. لذلك فهي تفضح نهجهم الفاسد في مجتمعها، بكونه ليس فضحا لنهج سياسي بقدر ما هو فضح لنهج وسلوك اجتماعي فرضته ظروف سياسية معيّنة، خاصة وأنّ السماسرة والعملاء، هم أنفسهم من يُسيطر على المجتمع ويلعب بمقدّراته. وهم الذين تاجروا بأرض الوطن وشرفه بعد متاجرتهم بكرامة المرأة وشرفها. وقد أسقط الواقع السياسي الجديد عن عورتهم، آخر ورقة توت علقت بها.

ما تقدّم، يؤكّده أنّ المواجهة الحقيقية في الرواية، ليست مباشرة مع السلطة السياسية في إسرائيل وإنما مع عملائها، وإن كنّا نستطيع أن نرى بهم رمزا لها. نشهد ذلك أيضا المواجهة، هنا وهناك، في مظاهرة الناصرة والصدام فيها بين المتظاهرين والعسكر الإسرائيلي، وكذلك في الدور المخابراتي الذي يُحاول إسقاط الطلاب العرب كرمز للمثقّف الذي يسعى إلى تقدّم مجتمعه وتحرّره. كون “نزار” هو الذي يقوم بذلك الدور، في الجامعة أو في المظاهرة، ذلك يعني أنّ المواجهة الحقيقية في الرواية هي مواجهة مع المجتمع ورموزه، الذين أسقطهم فسادهم الاجتماعي في فكّ الفساد السياسي. ولذلك، النضال السياسي والوطني الذي تقوم به المرأة في الرواية، البطلة وغيرها من الشخصيات، هو نضال خلقه القهر والألم الذي تعاني منه في المجتمع، لذلك فهو شكل من أشكال التمرّد عليه، تدعم به الكاتبة قضيّتها الأساسية، تحرّر المرأة كخطوة أساسية لتحرّر المجتمع نفسه، أي أنّ حلّ القضية الاجتماعية سيُؤدّي إلى حلّ القضايا السياسية والوطنية على اختلافها. وفي رأيي، كان هذا هو الدافع الحقيقي للمرأة العربية في إسرائيل، للمشاركة في الحياة السياسية، المشاركة في المظاهرات مثلا. وهذا التصرّف كان مرفوضا من المجتمع، على الأقلّ في المراحل الأولى لتطوّر النضال السياسي للأقلية العربية. ولذلك، أولئك النسوة اللاتي شاركن في المناسبات الوطنية وفي المظاهرات ضدّ السياسة الإسرائيلية، هنّ النساء المتمرّدات على المجتمع أولا، وتمرّدهن على السياسة الإسرائيلية هو نتاج تمرّدهنّ على المجتمع ومكمّل له، لأنّ السلطة السياسية تسعى لدوام تخلّف المجتمع العربي وجموده، الأمر الذي يضمن لها سهولة اختراقه واستمرار ولائه. وفي كل الأحوال، للمرأة العربية نصيب الأسد في دفع الثمن.

ذلك ما قامت به هيام قبلان في روايتها. فقد وظّفت النضال الوطني والسياسي من أجل مواجهة المجتمع الأبوي الذكوري الذي ينزع عنها الشرعية، كإنسانة وكامرأة، لأنها امرأة. حاولت الكاتبة أن تُوازي بين نضال المرأة الاجتماعي والسياسي / الوطني، وأصابت بذلك الكثير من النجاح، ولكنّ نجاحها لا يعني تقديم السياسي على الاجتماعي، لأنّ الكاتبة فكّكت بالدرجة الأولى البنى الاجتماعية وفضحت فسادها الذي قادها إلى فضح الفساد السياسي. كذلك لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار، أنّ السمسرة والعمالة، هما فساد اجتماعي قبل كونهما فسادا سياسيا.

الكاتبة لم تتهادن في قضيتها الاجتماعية مع أحد. وكذلك فعلت في قضيتها السياسية / الوطنية. ربطت هيام قبلان بين القضيتيْن ربطا محكما يتجلّى في الرواية في مواضع مختلفة. يظهر ذلك في مناجاتها لأختها “دلال” التي انتحرت قسرا. تقول: “لم تَرحمْكِ ألسِنةُ اللهب في القرية … فهل استشهادك في سبيل إنسانِكِ وكيانِكِ كان شهادة؟ لو أنّ موتَكِ كان في سبيل الوطن، لنثروا على قبركِ الورود، وكلّلوكِ بأوراق الغار، وتوَّجوكِ أوسمةَ البطولة مثل أيّ “شهيدة”! وهل بقيَ خيتاهُ وطن؟!” (ص 30). في هذه الفقرة تساوي بين فقدها المجاني لأختها، وكذلك فقدها المجاني للوطن. والمسبّب واحد في الحالين. كما يظهر ذلك أيضا، في لحاقها بـ “نبيل” إلى المظاهرة في الناصرة رغم قرارها السابق، الابتعاد عنه. ذلك يُؤكّد أنّ هيام قبلان تُؤمن أنّ عدم الانسجام بين المرأة والرجل لسبب ما، وفراقهما مهما كان سببه، لا يُلغي حبّ الوطن الذي يظل قاسما مشتركا بينهما، وكذلك بين جميع أبنائه، لأنّ الوطن هو الحاضن للجميع. وذلك يُحتّم على الجميع اللقاء في الوطن كغاية شخصية وجمعية في آن معا. وعلى الجميع واجب الدفاع عن الوطن وتحريره من مغتصبيه. وهي تُؤمن أيضا أنّ أبناء الوطن المغتصب، لن يستطيعوا تحريره إلّا بتحرير أنفسهم وتخليص مجتمعهم من أدرانه ورواسبه التي تقمع حريتهم وتهدم حياتهم الشخصية والجمعية. يظهر ربط الكاتبة بين القضيتيْن أيضا، في جعل أعداء الوطن الداخليين، هم أنفسهم أعداء المجتمع، وهم أنفسهم عملاء السلطة الذين ساعدوها على اغتصابه. وهنا يتجلّى عدم التهادن مع أحد، مهما كان قريبا، حين رسمت الكاتبة شخصيتي الأب والأخ كأداة لقمع المرأة وخراب المجتمع، وكأداة في يد السلطة تغتصب الأرض وتُذلّ الإنسان.

الأب الذي تفضحه الكاتبة لأنّه غصب ابنته، “هزار” على الزواج ممن لا تقبل به زوجا وشريكا، هو نفسه الذي لم تتورّع من فضحه كعميل للسلطة. فهو الذي كان يدعو إلى “مضافته، الوفود من أبناء عُمومتهِ “اليهود”، الذين أخلص لهم ولدولتهم! لم يكن هؤلاء سوى أصحاب مصالح ومطامع، اشترَوْا أراضي القرية، واستولَوْا على قسمٍ كبيرٍ منها! هُم المنتفعون من الأرض، ومن ملْءِ بطونهم بالطّعام اللذيذ” (ص 27).

و”نزار”، أخو “هزار”، الذي فضحته لأنّه نصّب نفسه رقيبا عليها بعد موت أبيها وزوجها، ليحدّ من حركتها وحريّتها خوفا على سمعته، لم تتورّع أيضا من فضحه كعميل للسلطة وعيْنٍ لها على أبناء قريته وشعبه، المتمثّلين في الرواية، بالطلاب الجامعيين، زملاء ابنتها “سمر”، وبأبناء قريتها الشرفاء، رافضي الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال. يراقبهم ليوقع بهم في أيدي السلطة التي تزجّ بهم في سجونها، لتمنعهم من ممارسة دورهم في الكفاح من أجل الوطن ومن أجل انتزاع حقوقهم وحقوقه. يتجلّى فضح “نزار” على لسان “سمر” حين قالت: “خالي يعملُ مع الشّرطة يا أمّي! … أنا متأكّدة من ذلك! … الآن أنا متأكّدة أنَّ خالي وراءَ القبضِ على عَدَدٍ من الطّلاّب يوم المظاهرة”. (ص 56). ويتجلّى كذلك في قول “هزار”: “يا إلهي … أأنتَ أيضا يا نزار تُعيدُ حماقة أبيكَ؟ أيُمْكن أن تَكونَ عميلاً ضدّ أبناء جِلْدتك ووَطَنكَ؟” (ص 56). وحماقة الأب هي هنا إشارة للاجتماعي وليس للسياسي فقط. فالأب قبل حماقته السياسية، العمالة، ارتكب الحماقة نفسها بمعاملته لزوجته وبناته. و”نزار”، هو الامتداد، فهو من وشى بجاره رافض الخدمة في الجيش، فطوّقت الشرطة بيته، “وعندما لم يجدوهُ في المنزل، كانتْ تتطايرُ مِنْ النّوَافِذ مَلابِسُهُ … أوانيه … شراشِفه … كُتُبُهُ وأوراقهُ” (ص 56). تفضحه “هزار” أيضا من خلال موقفه الهازئ بجاره وأمثاله من الشرفاء، فهو الوحيد الذي تكلّم تلك الليلة قائلا عنهم: “يعيشونَ بِفَضلِ دَولَتِهم، ويَبْصُقونَ في صَحنِها؟ لا يَعرِفون أينَ سَيَهْرُبونَ من وجهِ الحَقيقة … مَصيرُهُم السَّجن والضَّياع!” (ص 57). الخيانة والعمالة والنفعية أعمت بصره وبصيرته، وجعلته يتحدّث عن أبناء جلدته، أبناء بلدته، أهله وجيرانه، كأعداء غرباء.

وتفضح كذلك زوجها “كريم”، شريك أبيها في مؤامرة اغتيالها، زواجه منها قسرا. تسخر منه سخرية مبطّنة تنزف ألما، وتعبّر عن مدى احتقارها له حين تصفه بـ “فارسُ الوطنِ، حاملُ البندقيّة ورجلُ الرّصاصِ، بدلتُهُ كاكيَّة ونجوم لامعة على كتفيه! إنّه حارسُ ليلِ الوطن … يا للسخرية!” (ص 17-18). واضح أنّ بدلة “كريم” تمثّل السلطة وانضوائه تحت عباءتها بعمالته لها. يفضح ذلك تصرّفه أيضا، فهو “لم يُدْهش بموقفِ “نزار”، وضحكَ ضحكةَ استِهْزاء من كلِّ رافضي الخدمة الإجباريّة، ومَن جعلوا يُهَروِلونَ وراءَ أبواقٍ لسياسةٍ عمياء!” (ص 57).

وتفضحهم جميعا، اجتماعيا وسياسيا، كرموز للمجتمع الذكوري، وكعائلة من السماسرة والعملاء للسلطة. تقول: “كريم … نزار … والدي … خالي … كما صادرَ الوَقت أرضي صادَرْتُم الكَرامَة، وتَعاونْتُم في بيعِ الأراضي، يا سَماسِرة الزّمن في تهجير شباب المستقبل!” (ص 57). عبارة “صادر الوقت أرضي” فيها إشارة إلى القضية الاجتماعية السابقة على القضية السياسية.

يتجلّى اهتمام الكاتبة بالقضية الوطنية، في وقوف “هزار”، بطلة الرواية، موقفا بطوليا ضد السلطة وعملائها، وضدّ التجنيد الإجباري ومن يدعمه من أبناء جلدتها. وهو موقف يتماهى مع موقف الكاتبة في الظروف القاسية التي تجمع بين كلتيهما. ولكن، يبقى الهدف الأساس من تلك الصرخة المدوّية، هو أنّ خلاص المجتمع من السلطة السياسية واستبدادها، رهين خلاص المجتمع من أمراضه الاجتماعية أولا، بعد ذلك فقط يأتي خلاصه من أمراضه السياسية. ولا يشفى المجتمع من أمراضه الاجتماعية إذا لم يتخلّص من تخلّفه وسلطته الأبوية الذكورية. وهنا تكمن إشارة الكاتبة إلى المرأة ودعوتها لها أن تتمرّد وتبادر إلى خلاصها، فإنّ خلاصها هو خطوة أساسية لخلاص مجتمعها، وتحرّره الاجتماعي سيُؤدّي حتما إلى تحرّره السياسي والوطني. ذلك لأنّ “هزار” التي لحقت بحبيبها، “نبيل”، إلى المظاهرة، هي “هزار” التي قرّرت أن تُغرّد خارج السرب. فقد حرّرت نفسها من سلطة المجتمع، سلطة أبيها وزوجها وأخيها، ثم اندفعت إلى المظاهرة، إلى نضالها السياسي دفاعا عن الأرض والوطن.

ثقافة الكاتبة ودورها في الرواية

بمجرّد معرفتنا أن الكاتبة شاعرة أصدرت عددا من المجموعات الشعرية، ذلك يوحي لنا بأنّها إنسانة مثقّفة. ولكنّي لا أقصد هنا ثقافتها العامة بقدر ما أقصد ثقافتها الخاصة، أي تلك التي انعكست في الرواية من خلال مؤشّرين. الأول، ثقافة “هزار”، بطلة الرواية، والثاني قصة “الجَنّان”. المؤشّر الأول يترك أثرا سلبيا إلى حدّ ما في نفس القارئ، حيث تبدو ثقافتها متأثرة ببعض جوانب الثقافة الغربية التي نقلتها، بسطحيّة ما، إلى الرواية. فهي لا تحمل حلولا، لا لمشاكلها الشخصية، ولا لمشاكل المرأة عامة في مجتمعنا. وأكثر من ذلك، فإنّ ما اقتبسته منها، لم يحمل حلولا لمشكلة المرأة الغربية، بل عبّر عن نقدها للمجتمع الذكوري الغربي وتمرّدها عليه وبحثها عن حلّ مشاكلها بواسطة جهودها الذاتية، كما برز ذلك في اقتباسها من الكاتبة أو الباحثة الغربية. ودليل تأثّرها بها كممثّل للثقافة الغربية هو تقمّص “هزار”، بطلة رواية قبلان، لشخصية “كاترين”، بطلة رواية الكاتبة الغربية. تحدثت سابقا عن تأثّر الكاتبة، هيام قبلان، بالكاتبة، “تسيبي جون غروس”، وروايتها “أعشق جسدي”، اللتيْن لم أعثر لهما على أثر في الشبكة، لا باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية، رغم أن الكاتبة تذكر أنّ الرواية مترجمة للعربية. وقد بيّنت أيضا، الأثر السلبي لتلك الثقافة على شخصية البطلة ومن خلالها على شخصية “أم فراس”، في توظيفها للعلاقة المثلية بينهما. ولكيلا أتجنّى على الكاتبة، يظلّ ما طرحته مجرّد وجهة نظر قابلة للنقاش.

المؤشّر الثاني، قصة “الجَنّان”، يحمل أثرا سلبيا واحدا، وهو ذلك الملمح البرجوازي الغربي الغريب على واقع المجتمع العربي القروي الذي عاشت فيه الكاتبة أو بطلة روايتها، وفيما عدا ذلك، فالمؤشّر يعكس قدرة الكاتبة على توظيف ثقافتها في الرواية توظيفا فنّيا خدم جمالية الرواية وما تطرحه الكاتبة فيها من أفكار. فما دامت الكاتبة اعترفت بانّها تقرأ الأدب الغربي، المترجم منه على الأقلّ، ليس غريبا أنّ تكون قد استوحت قصة اغتصاب “الجَنّان” لبطلة روايتها، “هزار”، من قراءتها لرواية “عشيق الليدي تشاترلي” للكاتب الإنجليزي، د. هـ. لورانس، فهي مترجمة للعربية. إذا قرأت الكاتبة الرواية فقد واستوحت منها قصة “الجَنّان”، ولكن فاتها أنّها تنقل مع بعض ما استوحته منها، بعض ملامحها البرجوازية الغربية. وإذا لم تقرأها، ذلك لا يمنع أنّ الصدفة لعبت دورها في أنّ هناك الكثير من ملامح الشبه بين بعض شخصيات الروايتين وأحداثهما.

“الجَنّان” في رواية “رائحة الزمن العاري”، فيه ملامح من الحارس، “حارس الطرائد” في رواية “عشيق الليدي تشاترلي”، لكونه قويّ البنية، كما وصفته “هزار”، التي حاول اغتصابها، فقد جاء في الرواية أنّ “جسده شبابيّ مفتول” (ص 36). وقد استوحت الكاتبة بداية عمل “الجَنّان” في حديقة بيت “هزار” من فترة تواجد “كوني” أو “الليدي تشاترلي”، بطلة الرواية، في منطقة “راغبي” التي تدور فيها أحداث الرواية الإنجليزية. تقول الرواية: “مضى على “كوني” الآن في راغبي مدّة سنتين” (ليدي، ص 43)، و”الجَنّان” في “رائحة الزمن العاري”، كما تقول البطلة إنّها “لا زالت تذكر أنّها استدعته للاعتناء بالحديقة منذ عامين” (ص 35). وأكثر من ذلك، “كوني” ذهبت إلى عشيقها برجليها، عندما وافقت زوجها أن تحمل رسالته إلى الحارس (ليدي، ص 108)، بينما الكاتبة حوّرت هذا المشهد ليخدم أفكارها، فجعلت “هزار” تُحضر مغتصبها إلى بيتها بنفسها عندما ذكرت “أنّها استدعته للاعتناء بالحديقة” (ص 35). في كوخ “الحارس” الذي تردّدت إليه “كوني”، حدث اللقاء الجنسي بينهما (ليدي، ص 178 وما بعدها)، وفي بيت “هزار”، الذي أحضرت إليه “الجَنّان” بنفسها، حدثت محاولة الاغتصاب. تلك الأحداث تُؤكّد الشبه في بعض الملامح بين “الجَنّان” و”الحارس”، وبين “هزار” و”كوني”. كما أنّ هناك شبها لا يقلّ أهميّة، هو الشبه بين ملامح “أم فراس” وملامح “الليدي بينرلي”. فهذه الأخيرة شجّعت “كوني” حيث ألقت “يدها النحيلة على ذراع كوني (قائلة لها): على المرأة أن تعيش حياتها، وإلّا ندمت لماذا لم تعش حياتها. صدّقيني” (ليدي، ص 119)، و”أم فراس” شجّعت “هزار” على أن تعيش حياتها، عندما قالت لها: “يجب أن تلبسي ما يناسبُ قوامكِ، فجسمكِ جميل، وما زلتِ فتيّة وفاتنة، لِمَ لا تفكّرين بالزّواج؟” (ص 121). وقالت لها أيضا: “هل تهدرين عمركِ وأنت بانتظار، الجسد بحاجة لرجل” (ص 122).

بما أنّي قرأت الروايتين، وأعدت قراءة “عشيق الليدي تشاترلي” للتأكّد من تلك الملامح، صار من الصعب عليّ أن أتعامى عن ذلك التشابه بينهما ولا أشير إليه، رغم معرفتي أنّ الصدفة قد تكون لعبت دورها.

أن يتأثّر كاتب بكاتب آخر، ويفعل ما فعلته هيام قبلان، إذا قرأت رواية لورانس، ليس بالأمر الغريب ولا المرفوض. وقد يحدث لدى من هم أطول باعا في مجال الرواية منها. ولكنّ ما استوقفني في ثقافتها، هو ما لمسته من المؤشّر الأول، حيث وظّفت الكاتبة الثقافة الغربية في روايتها بشكل لا يتّفق مع تطلّعات مجتمعنا، قبل تحرّره وبعده، اجتماعيا أو سياسيا، لأنّ تحرّرنا يجب أن ينبع من ذاتنا وليس من الثقافة الغربية التي لم تغيّر شيئا عبر السنين من نظام الغرب الإمبريالي الذي يستعمر الشعوب ويقمعها، يُدمّر حضاراتها الأصيلة وينهب مواردها. وليضمن دوام بطشه وطغيانه، يعمل على دوام تخلّف أنظمتها الاجتماعية واستبداد أنظمتها السياسية. وإذا جانبني الصدق فيما طرحته حول المؤشّر الأول، فإنّ “الجَنّان” وعمله في بيت “هزار”، يظلّ أثرا وملمحا برجوازيا غربيا وغريبا على واقع المجتمع العربي القروي الذي عاشت فيه الكاتبة أو بطلة روايتها، سواء قرأت الكاتبة رواية “الليدي تشاترلي” أم لم تقرأها.

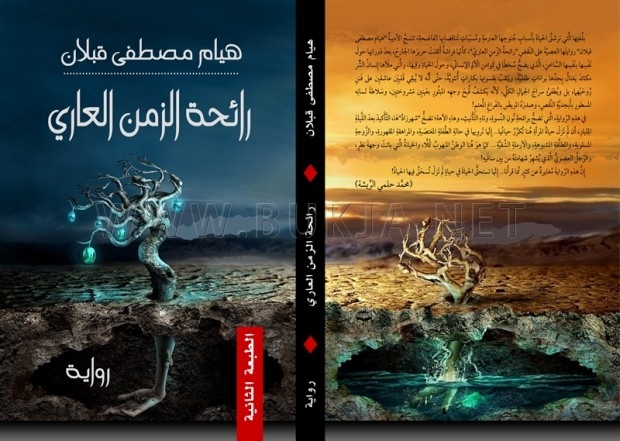

الشكل الفنّي واللغة

هناك ثلاث عتبات بارزة للنص. الأولى في الغلاف الأول (غلاف الطبعة الثانية)، حيث العنوان، “رائحة الزمن العاري”، على خلفية أرض عطشى وشجرة عارية إلّا من بعض القناديل المعلّقة بها، وجذورها يد مغروسة في الأرض. والثانية، عبارة مقتبسة من أقوال الكاتب الفرنسي “ميشيل دي مونتين”: “لا شيءَ يُرَسِّخُ الأشياءَ في الذّاكِرَةِ وَيُثَبّتها كالرّغْبَةِ في نِسْيانِها” (ص 5). والثالثة، الإهداء، “إلى طائِر الفينيق، الخارج من الرّمادِ، “نَمْلِكُ أن نَحْيا مَرَتَيْنِ” (ص 7). في العتبات الثلاث إشارة إلى ما تعرضه الرواية من جفاف الماضي ورماده وتثبيت الحاضر له في الذاكرة رغم الرغبة بنسيانه. وفيها استشراف للمستقبل، يتمثّل بالقناديل المعلّقة على الشجرة العارية، وباليد المغروسة في الأرض والتي تمثّل التمسّك بها، وبالعنقاء، أو طائر الفينيق، الذي ينطلق من الرماد كرمز للأمل بحياة ثانية ومختلفة، ما يُشير إلى المستقبل الذي تحلم به الكاتبة وبطلة روايتها.

قدّمت لنا الكاتبة رواية فنيّة، يلعب التجريب في بنائها ولغتها دورا واعيا يقوم على التداعي حيث البوح، من خلال التنقل في الزمن والمتح من الذاكرة، وعبر المونولوج المباشر وغير مباشر. نجحت الكاتبة بتوظّف تقنيّات تيار الوعي، بشكل يبيّن تمكّنها ويُثري جمالية روايتها التي قسّمتها إلى ستة عشر فصلا. من الأول، وبعد بيان حاضر السرد، تقوم الفصول التسعة الأولى على الاسترجاع، حيث تمتح البطلة تفاصيل معاناتها من الماضي القريب، لقائها مع “نبيل” بعد عودته من الغربة وما تلا ذلك من أحداث، ومن الماضي البعيد، قصة حبّها لـ “نبيل” وتاريخ أسرتها وضلوع الرجل بقمع المرأة وقهرها في المجتمع الذكوري المتخلّف. في بداية الفصل العاشر، تعود الكاتبة إلى الحاضر، حاضر السرد، لتسرد الأحداث حتى نهاية الرواية في الفصل السادس عشر، أي من لحظة ابتعادها عن “نبيل” إلى لحظة موته على صدرها آخر الرواية. تتداعى الأحداث في ذهن الراوي العليم الذي يمثّل صوت الكاتبة، نتيجة قرار “هزار”، البطلة، الابتعاد عن حبيبها، “نبيل”. هذا القرار والبدء بتنفيذه يُشكّلان إرهاصا للتداعي، ولذا اتخذت منه الكاتبة حاملا للسرد.

تقنيّات السرد والشكل السيري

كما ذكرت، تتخذ الكاتبة من قرار البطلة بالابتعاد عن حبيبها، “نبيل”، والبدء بتنفيذه، حاملا للسرد. وهو الأمر الذي يفرض التداعي ويُمكّنها، أثناء ابتعادها عن “نبيل”، من استعادة أحداث الماضي القريب، ثم من جوب الأزمنة على أشكالها من الحاضر إلى الماضي القريب والبعيد وإلى المستقبل، كما سأبين ذلك في حديثي عن الزمن.

لأول وهلة يعتقد القارئ، وحتى القارئ الناقد، أنّ جرأة الكاتبة أوقعتها في فخ الشكل السيري. ولكنّ التوغّل في قراءة الرواية يكشف لنا أنّ لديها من المعرفة بأسرار الرواية، ما يجعلها تُدرك جيدا أبعاد المغامرة التي هي مقبلة عليها، وتدرك أيضا كيف تدرأ عنها، فنّيّا، تبعات تلك الشبهة، السيرة الذاتية، رغم ما يظهر من عدم اهتمامها، لأنّ كل ذلك لا يعفيها من تلك الشبهة، خاصة بين أولئك الذين يعرفونها شخصيا، والذين سيربطون بين حياتها وحياة البطلة، “هزار”، التي تتماهى معها في الموقع الجغرافي والاجتماعي والنفسي. فالكاتبة ابنة قرية “عسفيا”، القرية الكرملية القريبة من حيفا. والبطلة، “هزار”، تعترف بأنّها “ابنة القرية الأقرب إلى حيفا” (ص 77). هذه القرية، سواء كان ذلك في الواقع أو في الرواية، هي الموقع الجغرافي والاجتماعي والنفسي، الذي تنطلق منه الكاتبة وأحداث روايتها. والكاتبة تنتمي للطائفة العربية الدرزية، والبطلة كذلك، وإن لم تقل ذلك صراحة. ولكنه يبدو واضحا تماما في التحاق شباب قريتها بالجيش الإسرائيلي وتجنيدهم الإجباري. وكذلك في امتناع بعضهم عن الخدمة الإجبارية لأسباب ضميرية ووطنية.